本期推送香港大学原副校长、荣休教授程介明在“聚焦2035中国教育”教育现代化智库论坛上的发言全文

【要点】香港大学原副校长程介明教授提出,世界飞速发展,“国际化”概念愈加广泛,当前国际社会常规不再,常态不常,与国际接轨旨在于自我探索、自我突破。多元形态的社会需要多样化的教育,需要个人化的学习。这就要求下一代必须要更加有国际视野,我们要立足于当代、面向未来,发挥中国优势、讲好中国故事。承担国际责任,树立中国教育成功典范。

谢谢邀请。借这个机会跟大家分享一下这几年自己的学习心得,就这个问题说一下我的观察。

“国际化”其实是很广的概念,刚才讲者都讲的很宽,我就只讲其中三个方面。2035对于我来说意味着我们在思考18年以后会怎么样,今天的事,18年以前我们完全想像不到。世界是易变、莫测、复杂、模糊。以前讲趋势,现在讲趋势好像越来越不容易了,现在的变化很快,所谓趋势很短,很多突变难以预料。但是不等于什么都不用讲。我下面大概从三个角度说说我的一些看法。一个是科技,一个是眼前的乱世,一个是长远的社会转型。

一、新世代科技

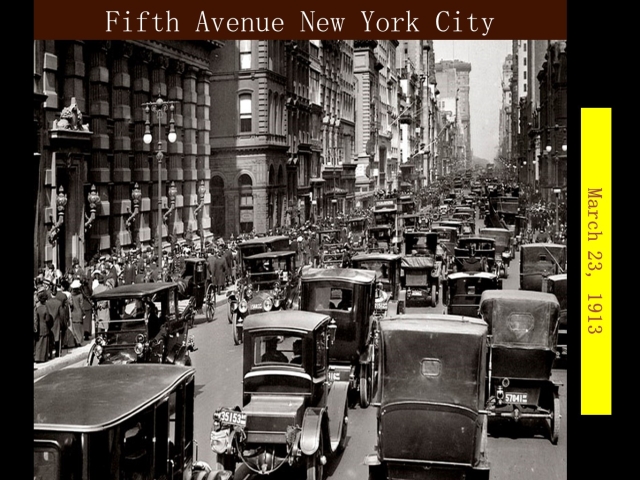

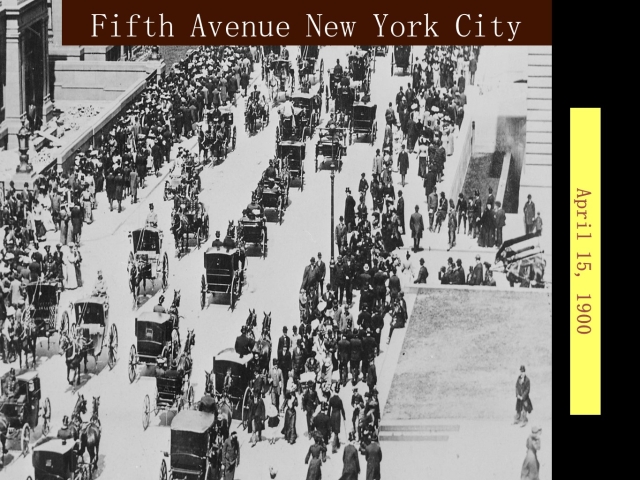

先从科技说起,可以说不由分说、措手不及。大家看看这张照片,是纽约的第五大道,1913年的时候,你们看到的是老爷车。这个也是同样的第五大道,1900年你看到什么?都是马车。当时这么缓慢的社会在不到13年里面,整个街道街上的车都变了,那是100多年以前。那么今天,我就想街道会不会变成无人驾驶的汽车?什么时候会出现呢?2030年?2025年?还是2020年?我们都无从知晓,因为技术要变起来是很快的,几个月、一年、两年就变了。

|

|

|

|

我在1997年在新加坡,刚好他们要全面推广信息技术,当时教育部负责ICT的跟我说,科技最发达的时候,就是人们习以为常的时候,也就是说技术被忘记的时候。我们现在浑身都是科技的东西,我们已经不在意,因此科技的变化也许不一定会有长久的震撼。我们是从文字到有画、有照片、有视频,现在慢慢到虚拟,在香港中学学习世界史,开始有虚拟到罗马广场上去,技术上并没有什么难的地方。将来一定是这样发展的,有的是古代的,有的是外国的,有的是难去的农村等等。但是有长远的影响,是全球化一定会加速,虽然本土化也在不断挣扎,整个国际化形势是难以阻挡的。

各类中心逐渐在消亡,我举一个例子,最近才知道我们图书馆一个学生最多能借180本书,我们的学者可以借400本。借书的人其实很少,都在网上借的,网上知识产权基本上已经不顾了。以前是挂在电脑的时钟上面,6个月借期到了,文档就自动消失了,现在出版商觉得这个成本太高了,基本上把书卖贵一点也就没有了。而且现在图书馆也联网了,联网再加上电子版,等于说读书是一个大数据。图书馆本身的作用越来越消亡了,很多中心,例如餐馆、银行、医院等等。另外的问题是,虚拟的世界慢慢占领了我们生命的空间、生活的空间。最近在网上看到一句话觉得很对,我们现在把离的远的人拉近了,但是又把亲近的人拉远了。

二、长远的社会转型

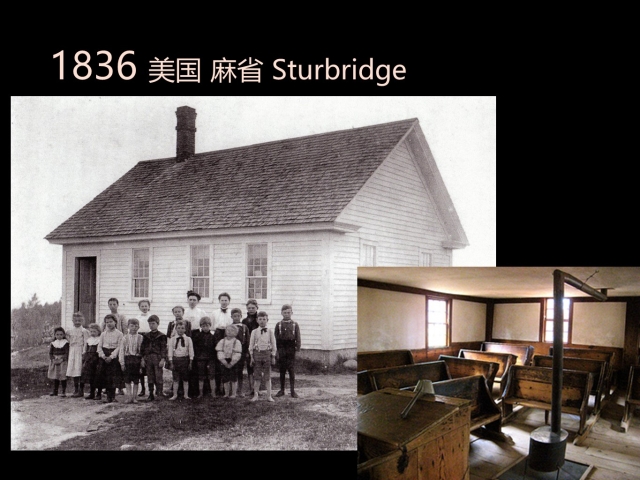

国际化有很多可能性,这里只举一个方面,所谓国际接轨。这种思路虽然现在讲的人不多,但我觉得还在。那是假设国际有一个轨道,轨道是先进、正确、正规。因此我们要找到轨道接轨。那么,我们国际化就是为了接轨吗?我回顾一下历史,这个是我在美国麻省参观的景点Sturbridge,是当地第一所学校,我问老师说学生为什么要来念书。她说因为他们为了到波士顿打工,所以要读、写、算。这是西方学校体系产生的开始,在工业社会巅峰的时候产生的。1870年是英国的教育法案,可以说是第一次把教育体系纳入国家政策。是经济话语,是人力考虑,把人转化为人力资源。直到现在,全世界的政府大概都是这样的思路。六十年代七十年代初,当初在亚非拉三个地方都开了国家首脑的会,要在20年里面普及小学。当时也开始有了教育经济学、人力资源、教育投资,讲入学率、辍学率、毕业率等等,关注的是整个体系。当时关心的是怎么把学生能够关进学校,学校的机器是能够把他们变成人才。1980年代,学生进入学校了,人们突然意识到,要管好学校。从管理的观念出发,大概十年时间,出现了学校改进,学校效能。因此出现了这一些;目标管理、绩效管理等。关注点是学校,思路是管理。1990年代以来,变化就比较多样了。1990年在泰国提出全民教育,当时很振奋人心,以前提出来一直没有实现,现在我们下决心要实现了。但是十年以后什么好像都没有发生,因此2000年又在塞纳加尔出了达卡宣言,加速、投入、素质全民教育等。目标是2015年。很快2015年就到了,2013年的时候提出2015年之后怎么办,结果出了银川宣言,提到素质、公平、融合、终身。关注点是学生,重心一步步下降。但是2015年的宣言并没有引起很大的震撼,这些都是早就提出过了。但因为这个概念已经没有亮点,都觉得国际的呼吁没有新意,教育的前路逐渐模糊。比如说世界银行一直不鼓励发展中国家发展高等教育,但现在所有的国家都是在发展高等教育。什么叫正轨呢?国际趋势在什么地方呢?不是我们不去找,而是这个概念已经比较模糊了。原因在于世界已经是多元形态,但教育还是一元形态,陈旧的教育观念,纯粹的经济话语,过时的管理模式,世界组织基本上还是这些思路。

社会变了,到底什么变了?从产品来说现在是从满足需要变成营造欲望。我们拥有的东西很多都不是必要的,买新的东西不是因为旧的不好用,就是因为新的吸引人。大量生产已经变成市场的毒药,假如说有一个产品大量生产,满街都是一样的产品,一定卖不出去。现在是少量多款。大量生产的情况已经慢慢在消亡,大规模的金字塔式的科层机构,就变成一站式的,对口的,个人化的单位。机构变成小了,扁了,松了,比较脆弱。因此从一而终的情况现在也慢慢的困难了,转工转行的很多,间歇就业的也多了,做两年赚了钱去旅游,赚两年钱做自己喜欢干的。失业待业家常便饭,创业是最有能力的学生,还有的人啃老,什么都不干。他们的成功感、幸福观、职业观都不一样。

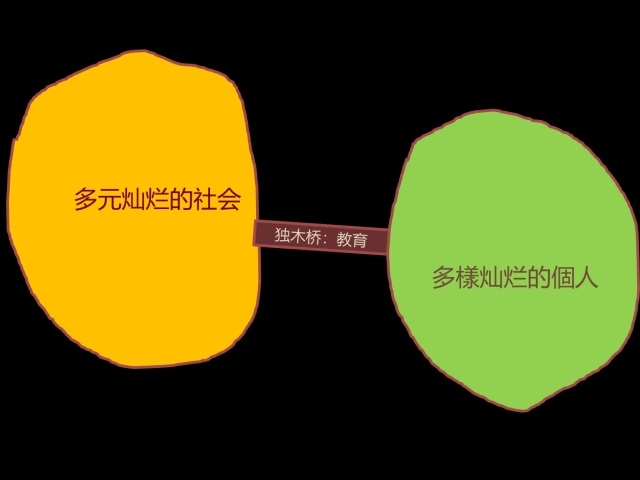

那么教育朝哪个方向?多元形态的社会需要多样化的教育,需要个人化的学习,这个是很简略的说。我觉得社会是多元灿烂的,现在很多的职业是从来没听过的,有时候碰到毕业生发了名片给我,我根本不知道什么东西,他给我解释了一大通还不知道是什么东西。个人其实是多样灿烂的,人的学习是在脑袋里发生的,不是靠外面灌输进来了,产生的知识是不太一样的。但是这两个当中只有一个独木桥,叫教育。教育只是提供非常有限的经历,有限的机会。因此,教育发展整个的方向是扩大独木桥,独木桥也许不会消失,起码在我有生之年,也许在座的年轻的在你有生之年会不一样。

我觉得国际接轨的意义,应该从跟随潮流转到看清方向,已经没有人能告诉你方向是什么了,要靠我们自己摸索。谈不上谁是先进就跟谁,我们要搜索一下这个方向上面哪一些地方,哪一些国家,也许不是国家,哪一些学校,哪一些项目是走在前面符合这个方向的,符合多样化。史静寰老师也说了,形式上的模仿还是很多的,我们看到国内的刊物,看到哪个国家发了什么文就以为是宝贝,就是好东西,就介绍,到了那个国家也许根本没有人知道是什么东西。要寻求突破,追求内涵。我觉得整个方向是要打破工业制造业生产的模式,这是现在我们学校教育基本的模式,基本的思路。背弃学校教育的划一性,发扬学生学习的主动性。有三个层次。一个是在学学科的时候让它有好的动力,有好的动机。第二个让增加选择性,现在课程改革、高考改革都朝这个方向。第三是还再进一步怎么让学生自己能创造自己学习的途径、目标、内容。不是要排除正规的选择或者高考需要,但是自己有没有空间自己去找自己喜欢学的东西,创造自己的门路。现在还有一个方向,以前以为学校是为了理解,过了学校才是实践。现在整个的学习科学发现,理解和使用是交叉的,是互相渗透的,是同时发生的。现在实际上学生参加社会实践的机会是越来越多,而且是越来越下移。最近教育部有综合实践课程,而且是必修的,就是这个方向。

下面举两个例子,国际上有些好东西也许对我们有启发。 2012年哈佛给所有的新生发了一个信,鼓励他们休学一年,去寻找自己,你们前面一定是经过很艰苦的奋斗拿成绩。但是他们的研究发觉,很多人进了一个专业根本不知道哪个专业是什么东西,很多毕业生做了CEO,但是很后悔没有童年。你做什么都不要紧,就是不能在别人的学校念书,要有一年空下来寻找你自己,我觉得这个算是真正的一流。第二,今年2017年年初有一个哈佛的教授倡议叫“让关爱普及化”,建议所有的大学招生的时候起码有50%的考虑是关于这个学生有没有关爱的经历。可以是关爱家庭、社区、国家,但是不能是一个项目,一定是要长期的。马上有255个大学响应,我跟教授说你估计他们真的会做吗?他说不要紧,不一定能做,但是起码我把这个概念翻过去了,这才是对的。教育不光是一种技术的问题,知识的问题。麻省工学院,我在哈佛有一个学生二年级学生,俄国的女学生。她说我在MIT教书,原来MIT有这样的方法,本科生可以申请开设一个课程,结果她有18位学生,有一个助教,还有经费等等。

最近我做了一个研究,就是“筷子社会”,他们的教育改革都是从人出发,跟美国的从技能出发是不一样的。这些“筷子社会”,强点是国际比较成绩都非常好。但是也有同样的弱点,自信很低,兴趣没有,动机很低,不愉快;;应试文化,忧虑前途。我们有我们的优点,也有我们的缺点。我这举几个简单的例子,我们很多优点,但是我们自己没有好好的研究,讲不清楚。外国人看到表面也不理解,所以我觉得实证研究一下。以前我参加几个大学的评估,觉得中国有一些大学的事情是很特殊的。比如说本科生提前在本科的时候做真正的科学研究,这其他的国家是很少的。第二,本科生一年级、二年级平均每个人参加三个社团。都是中国故事的一部分。我得出一个结论,不应该不问优劣学习外国,也不是不分析就妄尊自大。中国是否也有国际责任,大家很想知道中国教育到底成功在什么地方,为什么成绩都那么好,为什么教师的教研这么蓬勃。但是在国际会议里面,我们中国人参加的是极少的,能说清楚中国发生什么事情的更少。我们自己做了一些好的事情,是不是对世界也有典范作用,不是说我们自大,做的好的介绍给人家。

三、眼前的乱世

最后几幅图,我们说国际化,国际变成怎么样了?眼前的国际是很乱的,常规不再,常态不常。很多常规都不算数了,气候、意外、疾病、经济危机、社会动乱、战争、难民、贪污腐败、丑闻、议会打架,这是台湾;这是日本,恐袭、造假、独立的冲动。还有民主过程的不意结果。这些看不见尽头,在中国这种情况感觉不在我们身边,但是在电视每天都可以看到这些。我们必须意识到,下一代必须要更加有国际视野,中国要生存,每个个人要生存,要成功,要领导,要改革。下一代不领导改革,世界永远都这样,中国在这方面有很大的国际责任。谢谢。

(这是作者于2017年12月26日在华东师范大学召开的“聚焦2035中国教育”教育现代化智库论坛上的发言)