本期推送中国教育学会副秘书长、中国教育智库联盟教育现代化研究中心主任高书国在“聚焦2035中国教育”教育现代化智库论坛的发言全文

【要点】中国教育学会副秘书长、中国教育智库联盟教育现代化研究中心主任高书国发表了“新时代中国教育改革战略逻辑与对策建议”的主题演讲。他首先阐述了新时代中国教育改革中的战略逻辑、发展逻辑、治理逻辑和技术逻辑;二是指出了教育改革深水区中思想观念、体制机制、课堂教学和资金配备的四个深处;三为中国教育改革要从宏观体制改革下沉到学校、课堂、教师和学生提出战略转移、政府责任转化、改变教育资源特别是经费配置方式、让学校走向教育教学改革的舞台中央、建立以学习者为中心的教育教学模式、建立以教育质量为导向的督导服务评估机制、投资教师和提高质量等的建议。

中国教育进入新时代。与之相适应,中国教育改革必须进入一个新时代。大家知道,我是搞宏观教育研究,特别是教育发展战略规划研究的。但是,早在1992年,我就曾经在北京市政府担任教育改革处副处长,从这个意义上讲,我也是一个教育改革的长期参与者。今天,结合十九大精神,我最近发表了几篇有关中国教育回归世界教育中心、建设教育强国等方面的文章。2018年,改革开放40周年,教育改革开放40周年。中国就像大鹏一样,通过教育管理体制、办学体制和投资体制改革,汲取力量,由大到强。这个大鹏能飞多高,能飞多远?从未来长周期教育改革分析,未来40年教育改革使命和任务是什么?我认为,中国教育发展经历了穷国办穷教育、大国办大教育、大国办强教育和强国办强教育四个阶段。我们正处在大国办强教育的关键时期,所以未来40年中国教育改革的核心任务,是建设教育强国,实现中国教育从大到强的战略转变。这是我对未来教育改革和发展的战略考量。

下面,我向大家报告四方面的内容:一是新时代中国教育改革的内在逻辑;二是教育改革深水区分析;三是教育改革要实现“四个回归”,要从宏观的体制改革下沉、回归到服务于学校、课堂、教师和学生发展质量提高的微观改革上来;四是新时代教育改革的战略建议。

第一部分,新时代中国教育改革的内在逻辑。

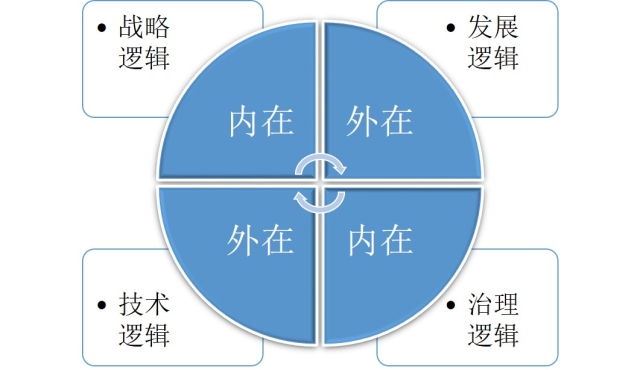

中国教育经过40年取得了前所未有、举世公认的伟大成就:建立了完整的社会主义现代化教育体系,形成了公办教育为主体、公民办教育共同发展的格局,形成了政府为主、多渠道筹集教育经费的保障体制,走出了一条从人口大国迈向教育强国的发展道路,为发展中国家树立典范。但是,我们也必须看到,一个时代有一个时代的发展重点,一个时代有一个时代的改革任务。正如习近平总书记所说的,改革只有进行时,没有完成时。要坚持教育改革,要破除不合时宜的思想观念、体制机制,包括突破利益固化的理念。我们认为,新时期的教育改革有这样四个逻辑,一是战略逻辑,二是发展逻辑,三是治理逻辑,四是技术逻辑。

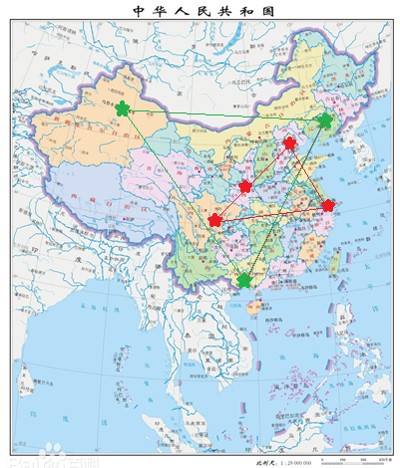

中国正在实现从“跟跑者”到“并行者”再到“领跑者”的战略角色转变。总的来说,中国要从教育大国向教育强国转变,2020年基本实现教育现代化,2035年成为教育强国。未来要在全球构建一个世界教育中心城市带,不是有北京、上海等城市,而是包括了德国的柏林,英国的伦敦,美国纽约华盛顿,日本的东京,甚至包括印度的新德里。印度是一个具有悠久文化历史的国家,也是一个具有未来发展潜力的国家。因为今天不是展开讲这个,印度是非常具有未来发展前景,形成在北纬30度到50度之间形成这样的中心带。北京、上海、成都、西安教育的方向。面向国际以沈阳为纽带的城市,包括广东、云南、江西是东南亚,还有席贝雅新疆,我们会构筑这样的城市的发展。中国人民从站起来、富起来、强起来,中国教育从跟随者到并行者,再到领跑者。现在我国教育发展的部分指标,无论是人力资源开发的指标,还是教育强国指标,与发达国家还存在一定差距,但是有一些方面实现了局部赶超,这是十分难能可贵的。

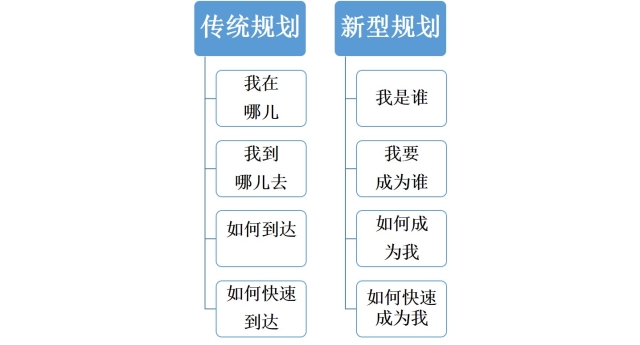

十九大报告中明确提出建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,这是中国教育改革和发展的新征程、新使命和 新任务。教育进入新时代,教育改革也必须进入新时代。中国教育发展可以划分为四个阶段:从1949年开始到2000年,是穷国办大教育阶段,第二个是2000-2010年期间是大国办大教育阶段,现在正处于大国办强教育阶段。未来到2035年到2050年的时候我们才是强国办强教育。所以现在处在第三个关键时期,这个关键时期需要教育的改革发展。我长期从事教育规划研究和制定,在座的也有很多都是搞宏观教育研究的,我们在过去搞宏观教育研究,或制定教育规划过程当中总是把握关键的四个问题:即我在哪?我要到哪去?我如何到达这个地方?如何快捷有效的到达那个地方?但是,中国教育发展进入新阶段,教育规划的理论和方法正在发生新的变化。在参加2035规划纲要的制定过程中,我突然发现随着中国自身实力的增长,规划的模式正在变化,我们现在要问:我是谁?我是中国人,我是中国,我是中华民族。然后要说我要成为谁的,我要成为教育强国、经济强国、外交强国、军事强国;如何成为未来的“我”,如何有效的成为未来的“我”。所以由原来的“他我”变成了“自我”——这是一个自觉的过程,一个自为的过程。毛泽东1956年就说了我们什么时候能够赶上美国?大约需要50年的也许需要75年,只有到那个时候我们才能松一口气。现在我们很多方面已经赶上了发达国家平均水平,一些指标也赶上了先进的国家。所以我们现在的规划模式已经开始由以追赶为目标的“他我”变成以自我实现为目标的“自我”。未来教育进入新时代,标志是什么?进一步说,什么是教育的新时代?有这样四个标志:第一是中国教育从大到强,建设教育强国的新时代,第二是中国教育服务于更高层次开放型经济的新时代,这是十九大报告明确提出来的,我们进入到更加开放型、更有质量经济的新时代。第三是中国人民享受高水平现代化教育的新时代。第四是中国教育更加自信地走向世界教育舞台中心的新时代。面临新目标、新使命,特别是人民群众对于美好生活的需要和供给侧结构性改革,中国教育需要重新思考改革思路、改革重点和改革路径。

第二逻辑,供给侧结构性改革是新时代中国教育改革的内在逻辑。我们已经不是简单的给每个人提供一个学位,而是要给每个人提供适合其自身发展需要、个性化、有质量的教育。特别是为每一个人的终身发展提供学习机会和增长能力。教育特别是职业教育和高等教育要为经济社会发展提供高素质人才和可持续劳动大军,为经济发展提供持续的新动力。

第三逻辑,就是构建完善制度体系是新时代教育改革的治理逻辑。由原来的管理到现在的治理发生了很大的变化,首先要求在治理能力和治理水平上要实现现代化。其次是要建立比较完善的法律体系,具有世界水平的教育质量评估体系。其实在这方面我们还是非常弱的,特别是教育标准的建设方面更是薄弱。上午有一个专家说我们在全球的标准建设当中只占千分之七,中国是一个教育大国、产品生产大国,却只是一个标准小国。这与中国经济和教育发展的地位极不相符。三是学校内部的质量控制机制和促进机制,四是学校的监测和反馈机制,然后是标准化、制度化的建设等等。

第四个逻辑,就是以互联网、大数据为依托是新时代教育改革的技术逻辑。我们目前进行的教育改革与八十年代、九十年代,甚至本世纪初进行的教育改革内容和方法存在非常大的不同,最大的挑战就是面临的大数据、互联网、人工智能、虚拟世界等一系列深刻变革。学习的内容,学习的方式,学习的决策都发生了很大的变化。但是风险同样也是存在的,由于技术的推广,区域之间、人群之间、学校之间的差距也可能因此而拉大。在四个转变过程中,很重要一条就是我们未来宏观改革,体制、机制、投资模式的改革仍然重要,但是这种改革一定要服务于微观的改革,或者说某种角度来说微观的改革会在一定程度上对宏观改革提出了新的要求,要转变改革思路和改革模式,宏观教育改革要更加聚集学校发展、教育发展和学生发展的水平和质量。

第二个部分,我要讲一讲教育改革深水区。

深水区的改革牵一发而动全身,要啃硬骨头。具体而言,所谓深水平区“深”在四个方面:一个是思想观念的深处,第二个体制机制的深处,第三个是课堂教学的深处。其实我们以往很少关注课堂教学的改革。第四个也是最重要的,就是“深”在传统的教育资源配置方式方面。不断发展做大的教育,原有的资金配备方式已经不适应新时代提高教育质量的新需要,所以资金配备的深处是未来必须要改革的很重要的内容。大家都坐过高铁,但每次坐高铁,乘务员都要给你卖10块钱高铁的样本,实际上那个动作就是嵌入在规程、制度和每个工作人员的职责当中,这个职责天天他在做,但效果欠佳,我从来没有看到一个人买高铁的东西。所以改革不充分、不平衡表现很多,我们改革依然缺乏宏观为微观服务的自觉性。

第三个部分,教育改革要实现“四个回归”:教育要回归学校,回归教师,回归课堂,回归学生。

第四部分,新时代教育改革的战略建议。

基于上述分析,为此我建议:首先,要逐步实现中国教育改革的战略转移,必须由宏观的、粗放的,以规模增长和能力汲取,包括教育经费增长为主要目的的改革深入到微观领域的、课堂的为学生服务,为教师服务。宏观教育改革要有总的目标、任务和布局。其二,政府的责任就是要为宏观的改革提供大服务,包括未来40年是不是要制定改革的宏伟蓝图,包括1985年体制机制改革对我们这40年的改革发挥很好的作用。其三,要改变教育资源结构,特别是经费的配置方式。如果教育资源配置方式不能改变,就很难实现从教育大国到教育强国,也很难培养出优秀的人才。其四,学校走向教育教学改革的舞台中央,以学校改革为核心,校长是学校教育教学改革的组织者、领导者和重要的参与者。刚才大家举了很多的例子,最近又有一个新的消息,英国的教育行政部门请北京师范大学课程中心为英国编制科学和数学的教材。我们的教育理论、课程标准逐渐开始影响世界包括像英国这样的发达国家,中国正在从学生转变成老师,但是我们还没有做好当老师的准备。第五,建立以学习者为中心的教育教学模式,现在仍然是以老师,以课堂等等。第六,建立以教育质量为导向的督导服务评估机制。第七,也是最重要的,就是要加强对教师的投入,只有投资于人、投资于教师才能提高教育质量。市委、市政府,省委、省政府,谁敢投资于教师谁就能够提高质量,或者投资于教师就是提高教育质量。我国的教育经费已经到3.8万亿,但是教师工资,教师待遇占的比例在逐步下降,原来的63%,现在下降到58%。我也看到今天上午的统计,它是把教师工资和学生资助合在一起说我们占62%,剔除学生资助部分,教育工资总额的比例是下降的,这不利于教师地位提升,更不利于教育质量提高。第八,最后一点,要用别人听得懂的语言,愿意接受的方式把中国故事讲清楚,所以教育改革一定要沉淀,要形成理论和模式。我经常接待外国政府官员、议会议员和国外的学者,包括亚洲、非洲和拉丁美洲的教育部长,他们期望学习的借鉴中国教育发展的经验。我们努力去做。但诚恳地说,我们还不能完全讲不清楚“自己”,还不能用别人听得懂的语言,把中国教育故事讲出去。

我希望,我们大家合作研究一下中国教育发展经验、模式和理论,就如何讲好中国故事这个主题开展研究。因为联合国教科文组织也好,世界银行也好,都到中国进行很多的研究。但是他们也说不清楚中国到底是怎么回事。所以,我希望在座的各位,大家共同研究一个主题,就中国教育模式和中国教育经验开展广泛和深入的研究,我愿意为此做出积极贡献。谢谢大家!

(这是作者于2017年12月26日在华东师范大学召开的“聚焦2035中国教育”教育现代化智库论坛上的发言)