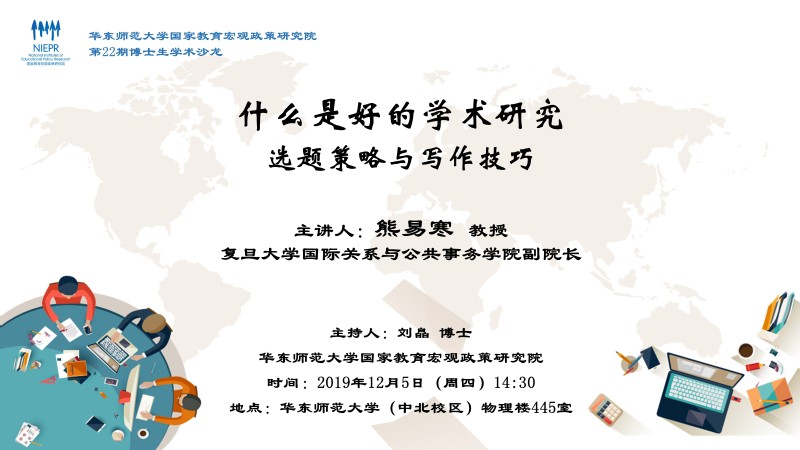

2019年12月5日下午,国家教育宏观政策研究院举行第22期博士生学术沙龙,邀请复旦大学国际关系与公共事务学院副院长熊易寒教授作了题为“什么是好的学术研究:选题策略与写作技巧”的学术演讲。沙龙由刘皛博士主持。

熊易寒老师从研究领域的选择与问题意识的形成、研究问题与现实问题和政策问题的区别、经典文本的问题意识与理论关怀、研究意义与社会科学的想象力、论文写作训练等五个方面展开阐述。

首先,他认为研究领域的选择对博士生和青年学者的学术生涯发展意义重大,他建议大家要善于采用蓝海战略来开拓新的研究领域,不要轻易进入一个过度拥挤的研究领域,即红海领域,但红海领域也有其开发价值,可在其细分市场中选择研究主题;在树立问题意识方面,他强调青年学者应具备一定的社会科学的想象力,要学会从日常中发现反常现象,从文献阅读中发现悖论,培养从具体到抽象,再从抽象到具体的能力。他指出“好研究=好问题(Research Question≠Topic)+好方法(质性/量化/混合)+好数据(+好文笔)”,并认为好的研究应体现科学之理、人文之美、思想之魅。

第二,基于问题的不同分类,他阐述了研究问题、现实问题、政策问题的区别。研究问题重点关注“为什么”,需要寻找恰当的理论去合理分析悖论;现实问题重点关注“是什么”,需要有包含价值判断的事实陈述;政策问题重点关注“怎么办”,需要提出具体的问题解决方案。

第三,青年学者需要学会从经典文本中发现问题,聚焦、推敲、质疑理论,最终尝试建构新的理论。他认为社会科学必须关注社会的福祉和人类的命运,作为中国的社会科学研究者,需要有使命感和责任感,要处理好“在中国”与“为中国”的关系,通过研究服务于中国社会的发展。

第四,他认为青年学者要有志于贡献知识和理论,而不仅仅是贡献一些数据、文本,要挖掘具体现象深处隐藏的普遍性问题;要抱有学术热情,懂得区分作为志业的学术和作为职业的学术;要培养学术审美能力,学会有保留的、批判性的阅读;要对经验世界保持敏感,关注国内外大事和周边的事;要具备一定的社会科学想象力,学会思考和联想,培养自己的学术创造力;要建立学术档案,记录日常生活中的所思所想。

第五,熊老师开玩笑说所谓的写作技巧其实是吸引听众的诱饵,写作最大的技巧就是不间断地勤奋写作。写作是一个不断补漏洞的过程,应关注写作的逻辑性、结构的合理性,通过写作增进对自身的了解,促进对他人的理解。

熊老师风趣而睿智的演讲,引起了在场师生的强烈共鸣。在最后的交流环节,熊老师分享了自己学术生涯的有益经验。他叮嘱青年学子要踏踏实实扎根田野,把观察与访谈相结合,学会边写作,边补充,边调整;要抱有开放的心态,把田野经验放在优先于理论预设的位置。要学会以理论为导向、深入案例、理顺机制。在熊老师“研究虐我千百遍,我待研究如初恋,连续数月无发现,守得云开见月明”的自我调侃背后,是研究过程中的耐力和毅力,以及对科研的自信和坚守。