在教育部与上海市政府支持下,华东师范大学国家教育宏观政策研究院(以下简称“宏观院”)按照国家一流智库建设要求,协同多学科、多部门、多领域,创新人才培养模式,开展“教育决策与政策分析”专项计划博士生培养工作,探索实施了项目引领、人才培养与科学研究有效衔接、政府与高校深度合作的创新型人才培养机制。目前该专项计划已招收博士生40余名,来自教育学、人口学、社会学、人文地理、语言学、城市规划等不同的学科方向。为提高宏观院博士生的科研能力,保障专项计划的人才培养质量,宏观院资助在读专项计划博士生申请本院设置的博士生科研项目。

作者简介

冯仰存,男,华东师范大学国家教育宏观政策研究院2016级专项计划博士研究生,美国东北大学访问学者

一、研究背景

近年来,随着互联网和数字终端的普及,社会互联互通程度进一步加深,人们的行为越来越能够以数据的形式得以存储,直接导致了数据的指数级增长。麦肯锡报告指出,人类社会已经进入“大数据”时代,数据已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域,成为信息化发展新阶段最重要的生产要素。数据对于决策的价值也得到了越来越多的认可,未来的决策将日益基于数据和分析做出,而非基于经验和直觉(朱书堂,2017)。我国有着世界上最大的教育系统,系统内部各类教育要素在信息技术作用下正逐渐联通,不仅催生出海量教育教学数据,也为数据的迭代获取奠定了坚实的基础。鉴于数据在诸多领域呈现出的对于决策支持的巨大潜能,教育界也纷纷入局,以期通过对不同层级教育数据的挖掘分析为教育的管、教、学、评等赋能增效。“有效教学基本上等同于合理的教学决策”(Hunter,1984),教师教学决策能力是影响教学效果和提高教学质量的关键因素。面对技术引发的教学变化,教师作为教学的直接推进者和课堂决策制定者,其基于数据的教学决策能力和决策成效成为时下重要的研究议题。

二、问题缘起

(一)传统的经验式教学决策的瓶颈

教学决策是教师必备的基本教学技能,是教师在特定教学情境下,基于自身的知识技能储备,感知和处理信息并做出选择的过程。但随着我国教育改革的深入推进,教育的大环境(国际、国内)和小环境(校园、课堂等)都发生了剧烈变化,诸多成形于工业社会背景下的教学决策方式变得越来越难以适应教育发展。根据达林-哈蒙等(Darling-Hammond&McLaughlin,1995)提出的教师教学决策阶段划分标准,以及张定强(2012;张定强,等,2013)、曾兵芳等(2016)的现状调查发现,当前我国教师教学决策主要面临以下问题:一是教学设计和准备阶段的决策,缺乏系统考量教学要素的决策意识,易过分依赖经验;二是教学实施和互动阶段的决策,缺乏对教学过程准确判断的决策力度,易陷入常识性误区;三是教学评价和反馈阶段的决策,缺乏对教学进程有效评价的工具和方法,易犯感觉性错误,较少基于科学。此外,还存在教师较多地以知识达成为倾向,较少关注学生发展的问题(黄小莲,2010)。数据能够为不同阶段的教学决策提供适应性信息,能够关注到学生在不同学习阶段的需求及其变化,为做出差异化、个性化的教学干预提供决策参考,为解决上述决策问题提供了可行的突破口。

(二)基于数据的教学决策研究有待深入

数据在教育领域已经引起了广泛关注。国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》(国发[2015]50号)明确指出,要“探索发挥大数据对变革教育方式、促进教育公平、提升教育质量的支撑作用”。2017年的《美国国家教师教育技术标准》也提出,教师要理解并运用大数据驱动自身的教学,为学生学习目标的达成提供支持(冯仰存,等,2018)。对此,教育界人士大都认同数据对于教育教学的促进作用,但就目前来说,大家对基于数据的决策(Data Based Decision Making,DBDM)的认同主要表现在两个方面:(1)对其能促进有效教学的潜能的认同,即通过借鉴其他领域的数据应用形式,相信将迁移至教育领域同样会有正向效果(王坤,2018;杨甲睿,等,2013;邹逸,等,2018;张务农,2018);(2)对其支持相对高位的教育决策的认同,即用于教育教学的宏观管理和规划类决策,主要决策者为教育行政部门或学校管理者(张斌,等,2018;顾小清,等,2016;刘欢,等;2018)。在具体教学情境下,以教师为主要决策者的基于数据的决策,仍缺乏实践认同,即教师在日常工作中基于数据的决策能否切实提升学生的学业成就和教师专业能力及其主要影响因素等,这些问题都有待深入研究。

鉴于此,为进一步提升教师在数字化环境下的教学决策能力和教学成效,本文对传统教育视域下教师教学决策和数据驱动的教学决策进行了综述,以期厘清教学决策的来路和去向。

三、传统教育视阈下的教师教学决策

教师教学决策是随着有效教学研究的深入而出现的。西方学者对有效教学的研究始于20世纪20年代初(张亚星,等,2014)。美国学者亨特(Hunter,1984)指出,有效教学基本上等同于合理的教学决策。但是,教师教学决策研究并未引起足够重视,研究范畴主要停留在传统教学环境下的教学决策,研究方向主要是概念、类别、模式的辨析等。

(一)概念透视

决策作为教学决策的上位概念,与教学决策的发展有着密不可分的关系。管理学大师赫伯特·西蒙(2007)认为,决策是人们对行动目标和手段的探索、判断、评价直至最后选择的全过程。基于西蒙对决策含义及其过程的解释,在教学论视阈下,里根和奥斯本(Reagan&Osborn,2001)将教学决策定义为,教师理性地思考和权衡备选方案,运用一定的标准选择行为的过程。更为细节化、与教学结合也更为贴切的阐释是由佐藤学(2003)给出的,即教师教学决策是教师为实现教学目标,凭借自己的信念与理论,不断地制定计划、修正课程和大纲、反复地进行教学中多样的选择和判断的主观思维认知活动。我国早期学者则将教学决策限定在课堂中,提出了课堂教学决策的概念,即教师对课堂教学这一动态系统进行的分析和决策,或者说为了达到课堂教学的目的,而对课堂教学实践的方向、目标、原则和方法等所做出的决定(付海伦,1994)。张朝珍(2008)从认识论的视角对教学决策进行了根源探究,指出教学决策的本质是一种选择性的认识活动,是教师对教学活动诸要素的判断与选择,包括具体选择什么、怎么选择和为什么做出这样的选择,不仅仅是一个技术过程,更是教学认识论持续起作用的过程。宋德云等(2008)从关系的视角分析了教学决策对于教师思维和教学实践的中介作用,认为教师教学决策是教师为了实现教学目标与完成教学任务,根据自己的信念、知识和不断形成的实践性认识,通过对教学实践的预测、分析和反思确定最有效的教学方案等一系列发挥教师主观能力的动态过程。与之形成对应的是杨鑫(2017)对教学决策的界定,认为教学决策是认知能力(思维)、选择判断(决策)与付诸行动(实践)的统一,而非教学活动中思维与实践的中介。类似地,杨豫晖等(2010)认为教学决策是教师的教学信念、教师知识、教学思维方式与具体情境交互作用的内隐思维过程和相应外在行为表现的统一,具有过程性和内隐思维性的整体特征,不仅强调了思维与行为(实践)的统一,还强调了教师特性与情境交互的作用。不同的是,何杰(2010)认为教学决策是教师的一种理性行为,需要对其进行理性审视,并将教学决策的要素分为决策主体、决策情景、决策目标和决策程序等。

根据有限理性的观点,决策者不仅受到价值观、受教育程度、技能和个性习惯的限制,还受到不充分的信息和知识的限制(西蒙,2007)。决策是决策者根据决策目标,基于充分信息(包括知识)有逻辑理性地消除不确定性,以实现组织利益最优的过程。从这一视角出发,可以看出以上对教学决策的理解,一方面并未充分考虑信息对于决策制定的作用和价值,更多的是依赖教师特质的自我选择;另一方面,教学决策的目标与结果不一致,目标较多定位在了教师完成教学任务,而忽视了学生能力培养和教师专业发展这一应然结果。

(二)分类辨析

根据不同的主体,就美国来说,教育决策可以分为国家层面、州级层面、学区层面、学校层面和教师层面。结合我国具体实际,可以对应分为国家层面、省市层面、区县层面、学校层面和教师层面,讨论语境相对偏于宏观,主要以“教育决策”的概念出现,而对教师层面决策的关注不多,由于其直接面向教学实践,因此用“教学决策”更为精准。

根据教学的实施流程,杰克逊(Jackson,1990)和威伦等(Wilen,Ishler,Hutchison,&Kindsvatter,2000)将教学决策分为教学前决策(计划决策阶段)、教学进行中决策(互动决策阶段)和教学后决策(观察改进决策阶段)。有研究者根据决策内容进行划分,指出教学决策存在于教学的三个方面,分别是教学的设计和准备、教学的互动以及学习结果的评价(Darling-Hammond,et al.,1995)。但笔者认为流程与内容这两种划分标准本质上是统一的,二者不可割裂。单就分类来看无可厚非,但应用于指导教学实践,应一并而行。

根据决策的主体特性或信念体系,威伦等(Wilen,Hutchison,&Ishler,2008)将教学决策分为直觉决策(经验、传统、个人需求等)和理性决策(教学原则、建构主义、教学有效性、验证过的实践等)。尼特考(Nitko,1989)把教学决策划分为部署决策、诊断决策、管理决策和成就决策,在每个决策环节都强调了信息获取对于决策制定的支持。认知科学家认为理性可分为工具性理性和认识性理性。工具性理性就是对个体目标实现的最优化;认识性理性则涉及个体所持有的信念在多大程度上是符合真实世界架构的,有时也被哲学家称为“理论性理性”(斯坦诺维奇,2016)。由此,从上述划分来看,威伦等的理性决策部分当属于认识性理性的范畴,而尼特考的教学决策则属于工具性理性范畴。

除上述划分外,也有研究根据教学活动设计的主要元素进行划分,主要涉及对课程内容、课堂管理、教学风格、课程资源等的决策(Galton&Eggleston,1979;Walker,1990)。这种划分相对琐碎,对数据环境下的教学决策启示并不多,根据教学流程的划分更应成为数据决策的理论基础。

(三)决策模式

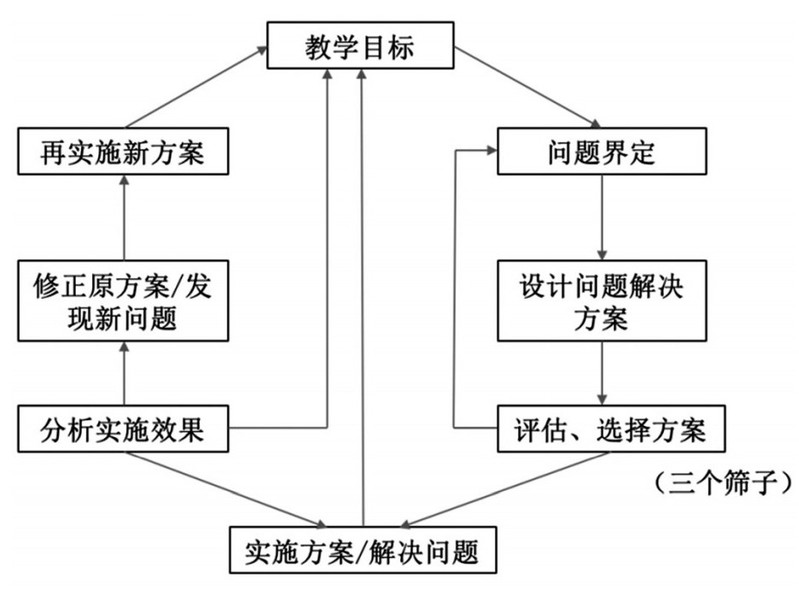

教学决策模式是教师教学决策研究中非常重要的一部分,可以说是研究成果的集中体现(卢锋,等,2013)。受威伦等(Wilen,et al.,2008)按照教学活动流程划分教学决策的影响,我国研究者姜文(2010)提出了以应用为导向的基于问题解决的教学决策模式,该模式由八个相互联系又彼此交叉重叠的环节构成(见图1)。

图1 问题解决的教学决策模式

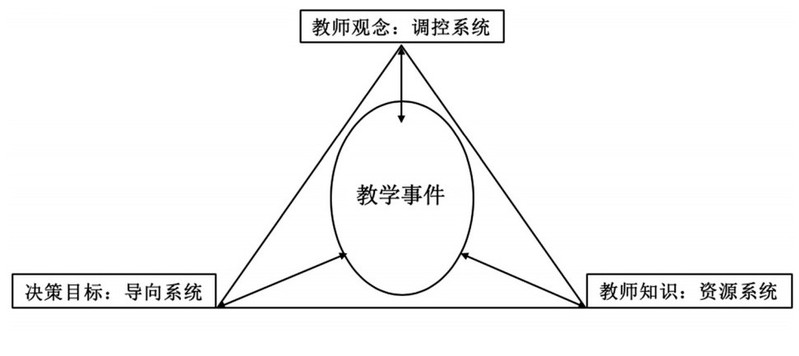

类似地,张朝珍(2013)更向前一步,以问题发生的教学事件为中心构建了互动式教学决策模式,即教师围绕教学事件引发的决策问题,以目标系统、观念系统和知识系统为基础做出各种教学决策,专注于课堂教学环节中的决策制定(见图2)。

图2 互动式教学决策模式

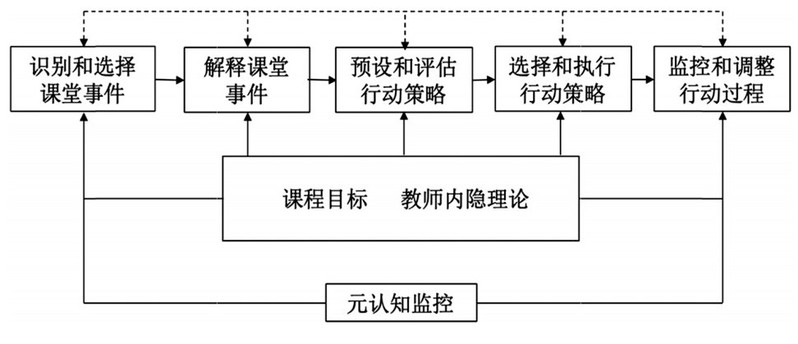

叶妙玲(2009)从教师专业技能培养的视角,通过对教师决策的质性研究,提炼出了专家教师的互动决策模式(见图3),并在此基础上针对新手教师决策过程中存在的困难和需求,设计开发了一个支持新手教师教学决策的工作模型,最后通过可视化工具进行了模板化。

图3 专家教师型决策模式

与国内研究者侧重教学实践应用这一方向不同,国外研究者更倾向于较为抽象的模式研究。如佩特(Pate,1988)指出,决策的模式应包含假设、标准、引发、设置、开始几个阶段。更为一般也更为广泛应用的是布兰斯福德等(Bransford&Stein,1984)的问题解决IDEAL模式,即发现问题(Identifying a challenge)、界定问题(Defining challenge)、探寻策略(Exploring alternatives)、计划行动(Acting a plan)、审视反思结果(Looking at and reflecting on results)。不难发现,这些决策模式并非针对教学而创,其面向的是更为泛化的决策或问题解决。

综上所述,教师进行教学决策的实质是解决教学问题的过程,沿用的模式是以解决问题为导向的操作思路。从教学决策模式的各组成要素来看,都需要有效信息的支撑。虽然有些模型中可以看到数据技术的影子,但并未显化存在,其重要性并未得到重视。从教学决策模式的适用情境来看,多是面向课堂教学,并未体现对课前教学设计决策和课后教学评价决策的关注。从教学决策的阶段来看,第一个模式有着更广的适用范围,但也相对泛化和一般。第二个和第三个模式则主要是为课堂互动决策阶段提供支持,虽然具体但有局限性,缺乏系统性整合。

四、数据驱动的教师教学决策

诸多研究显示,教师和学校领导对数据的有效利用可以促使学生获得更好的学业成就,促进学校教学水平提升(Earl&Katz,2006;McNaughton,Lai,&Hsiao,2012;Protheroe,2001;Schildkamp&Ehren,2013;Walsh,2003)。教学决策是教学成功的关键,鉴于数据对决策支持的重要作用,研究者纷纷将数据引入教学决策之中,以期通过数据驱动决策来提升教育教学成效。以下从基于数据教学决策的概念、有效应用的影响因素、已有模型、应用成效等方面进行论述。

(一)概念梳理

基于数据的决策(DBDM)或数据驱动的决策(Data Driving Decision Making,DDDM),可以认为是随着数据时代的到来教学决策在循证文化中的新发展。需要指出的是,虽然这两个概念并未含有教育相关的词汇,但是由于其发源和应用的场景主要在教育领域,因此默认其中的决策是教育决策或教学决策(Isaacs,2003;Marsh,Pane,&Hamilton,2006)。基于数据的决策研究最早可以追溯到20世纪80年代(Popham,1987;Popham,Cruse,Rankin,Sandifer,&Williams,1985)。其具体含义如下:数据驱动的决策(DDDM)是管理者和教师系统地收集和分析各类数据(包括输入数据、过程数据、结果数据和满意度数据等)以指导一系列教育决策的过程(Marsh,et al.,2006;Ikemoto&Marsh,2007);基于数据的决策(DBDM)是指教师、数据专家、校领导等运用数据(如评估数据、课堂观察数据、调研数据)的全过程,包括对数据进行收集、分析、解释以指导教育实践,利用所获得的信息作为决策的基础,以调试、实施教育实践,然后判断学业成就是否改善,评估调试是否取得了预期的效果(Coburn&Tuner,2011;Coburn,Touré,&Yamashita,2009)。维基百科并未对DDDM与DBDM加以区分:基于数据的决策(DBDM)或数据驱动的决策(DDDM)是指教育者不断收集和分析不同类型的数据的过程,包括人口统计学、学生成绩测试、满意度、过程等数据,以指导决策来改进教育的过程(Wikipedia,2018)。管珏琪等(2019)认为DDDM是DBDM在企业中的应用方式之一,另一种为数据启发的教学决策(Data Informed Decision Making)。值得一提的是,邓恩等(Dunn,Airola,Lo,&Garrison,2013)在班级层面对DBDM的定义指出,DBDM是一种学习表现的识别模式,旨在发现学生在达成学习目标上的优缺点,选择和规划相对应的学习策略和干预措施,以促进学生学习目标的实现。与之类似,我国学者杨甲睿等(2013)也指出,证据型教学决策是指教育者系统挖掘、收集各类优质的学生学习表现数据,经过信息化、知识化处理,有效提升学生学习效果的系列决策活动。笔者认为,虽然二者的定义还未完全体现出教学决策的理论内涵,但相较此前的定义,其情境更加具体,目标更加明确。

从以上表述来看,DDDM与DBDM二者本质上并无差别。因此,如无特别强调,文中出现的“基于数据的教学决策”“数据驱动的教学决策”均指代同一事物。另外,无论DBDM还是DDDM当前的关注点都更为宏观,内容上也较为概括、零散,像邓恩等(Dunn,et al.,2013)和杨甲睿等(2013)将DBDM置于课堂视野下以提升学生学习为具体目标指向的定义和应用并不多。

(二)影响因素

虽然很多研究者看好基于数据的决策对于教学的正面价值,但当前的应用情况并不乐观,诸多因素影响着基于数据的教学决策的推广。其一,教师接受度。梵勒梅尔等(Vanlommel,Van Gasse,Vanhoof,&Van Petegem,2017)对教师使用数据进行决策的现状进行调查后发现,教师直观的专业知识仍然是教师决策最重要的基础,极少数教师会有目的地通过收集数据来进行教学决策。吉佩尔斯等(Kippers,Wolterinck,Schildkamp,Poortman,&Visscher,2018)的研究也指出,只有25-50%的教师利用数据来支持教学决策。基德勃姆等(Gelderblom,Schildkamp,Pieters,&Ehren,2016)对荷兰小学教师的调查显示,尽管教师都本着提高教学质量的目的使用数据,但在使用数据的过程中往往忽略了重要的步骤,而且教师主要在学生的学习成绩未达预期时使用数据。其二,教师数据素养。数据素养被认为是学校有效实施数据决策的前提条件。凡吉尔等(Van Geel,Keuning,Visscher,&Fox,2017)研究结果显示,即使教师能够理解数据,也很少有教师能够将数据解释转化为教学行动,教师在中间的转化环节上有技能缺失,即数据素养的缺失(Lai&Mcnaughton,2016;Mandinach&Gummer,2016;Farrell&Marsh,2016;Van Geel,Keuning,Visscher,&Fox,2016)。其三,外部支持环境。科伊宁等(Keuning,Van Geel,&Visscher,2017)对进行DBDM干预的不同学校进行评估时发现,干预成效参差不齐。干预效果较强的学校在教师教学质量、员工对DBDM的态度、学校数据文化等方面与没有产生干预效果的学校相比存在差异,在数据素养、DBDM数据领导力方面无差异。马什等(Marsh,Bertrand,&Huguet,2015)探究了数据教练以及专业学习共同体(Professional Learning Community,PLC)对于数据决策的影响,发现二者在调节教师对数据的反应方面起到重要的作用,有助于促进教学更深层的变化。其四,教师心智模式。基米尔森(Jimerson,2014)探究了教师使用数据时的心智模型变化,研究结果表明,教育工作者会通过心理模型来进行基于数据的决策。博卡拉等(Bocala&Boudett,2015)在其研究中也指出,思维习惯有助于教师数据素养的塑造。普瑞戈等(Prenger&Schildkamp,2018)从心理学角度探究了情感与工具态度、知觉控制、社会规范、自我效能、集体效能、与资料使用意图等心理构念对教师应用数据决策的影响。结果表明,对数据使用的感知控制、工具态度和意图均显著影响数据使用。此外,该研究发现意向是情感态度和数据使用之间关系的中介,并指出以数据为基础的决策干预应考虑到这些心理因素的影响。

综上所述,教师进行数据化决策受到多种因素影响,有些容易进行干预和调整(如数据素养和教师心智),有些改善起来费时费力(如技术性基础设施的构建)。此外,当前对影响因素的研究,一方面比较分散、缺乏系统性整合,另一方面也缺乏对教学决策本身的审视,较多地将视野放在了数据的技术应用上。

(三)框架模型

1. 框架概览

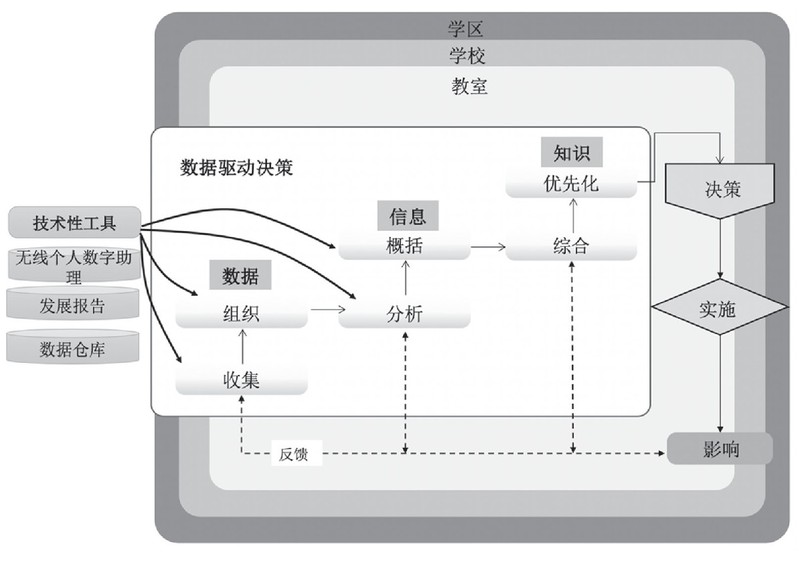

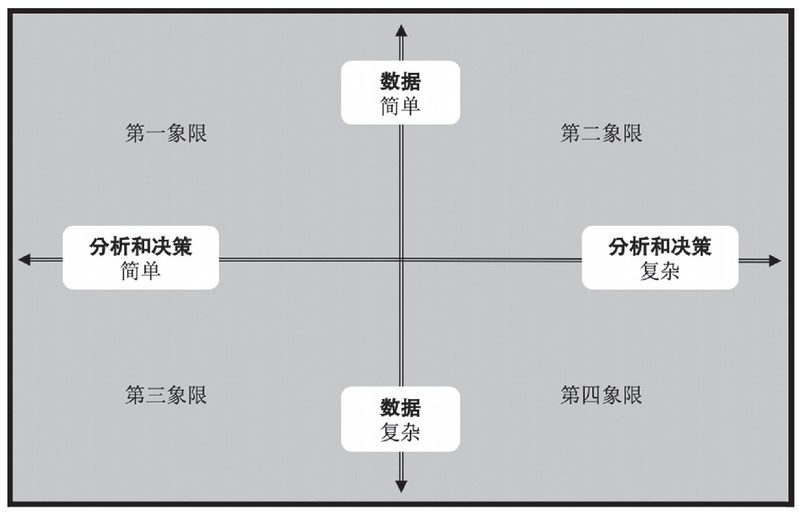

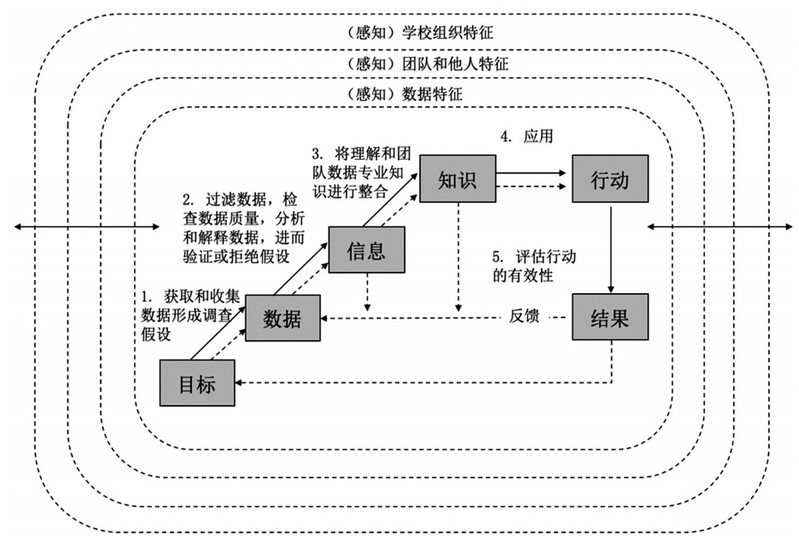

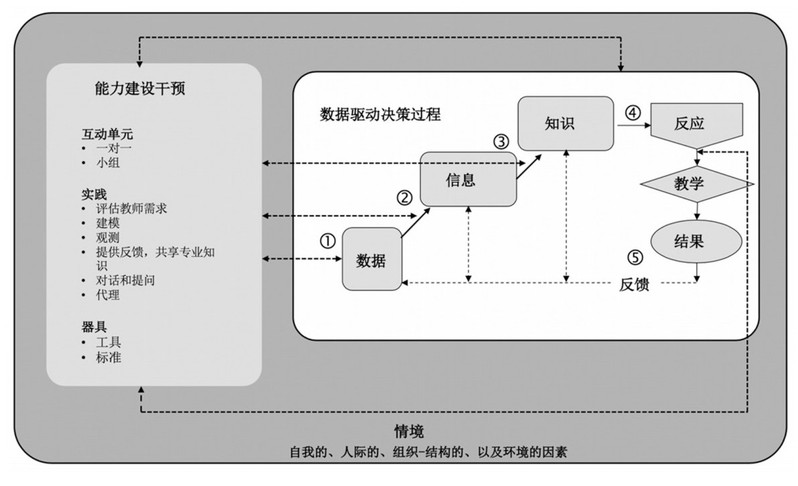

从数据到决策不是一蹴而就的,教学决策也是如此,需要经历一系列的信息加工过程。对此,最具代表性和解释性的是阿科夫(Ackoff,1989)提出的DIKW模型或体系,即数据(Data)—信息(Information)—知识(Knowledge)—智慧(Wisdom),它们之间是连续转化的过程,最终形成智慧以用于决策。基于数据的教学决策模型,大多都是以这一模型为基础构建的。曼迪纳契(Mandinach,Honey,&Light,2006)最先进行了数据驱动决策的框架构建(见图4),该模型涵盖了学区、学校、课堂三个层级的决策情境,包含数据到知识转化的六个数据驱动技能(收集、组织,分析、概括,综合、优先化),其中前四个技能由基于技术的工具予以支撑,最后形成决策→执行决策→产生影响→反馈。池本等(Ikemoto,et al.,2007)在这一模型的基础上,结合兰德公司的两个实践(学区层次的数据应用和教育财政系统的数据应用),对上述模型进行了简化,去掉了其中的技术支撑部分(限于篇幅本文未列出,标记为框架2)。值得注意的是,该研究针对实践过程中DDDM过程的复杂化和描述的单一化,添加了一个描述DDDM复杂度的象限图,对于教育工作者可能用到的数据类型、分析方式、决策方式进行了复杂度抽象,以此为不同决策者的不同DDDM类型予以导航,但并不指向DDDM决策好坏的衡量(见图5)。考虑到数据化决策的成效,斯德卡普等(Schildkamp&Poortman,2015)构建了更具操作性和应用性的数据化决策框架(见图6),该框架与之前显著不同的是:(1)强调了决策者和决策环境特点对于决策的影响;(2)更加注重问题和目标导向(在数据之前增加了目标一环);(3)增添了决策的反馈循环,更加体现了对于决策成效的持续关注和决策优化。马什等(Marsh&Farrell,2015)指出,教师数据化决策能力是提升决策成效的关键,而培养教师这一能力缺乏理论支持,领导者应该为教师提供相应支持,因此从服务领导者的视角出发,构建了教师数据决策能力建设框架(见图7)。

图4 数据驱动决策框架1

图5 DDDM复杂度象限图

图6 数据驱动决策框架3

图7 数据驱动决策框架4

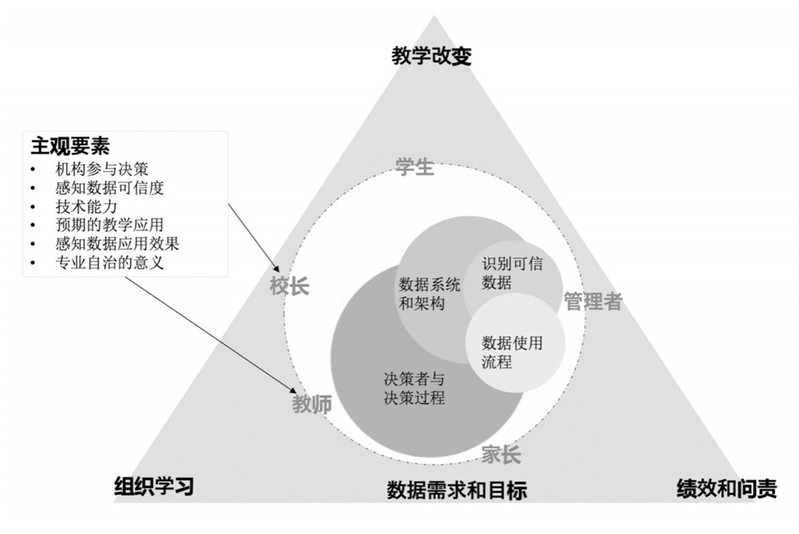

以上框架无论从理论基础还是框架组织上都没有太大的不同。构建方式以文献梳理为主,并未从实证的视角进行验证。与之不同的是,荷奥(Ho,2016)对于“依托数据进行决策的教育工作者将会更系统、更有效地改善教学”这一假设进行了实证(案例)研究,发现学校从业人员在决策过程中有效使用学校数据并不是有组织的、理性的过程的产物,也不是简单地通过输入和干预加以改进的过程。旨在影响决策的数据和数据使用过程依赖于文化(决策文化、组织文化、数据文化)、政策和主观因素等,是在建立、修订的渐进循环中不断演进的。基于该研究发现构建了学校数据决策的框架(见图8)。与此前不同的是,该模型不仅强调了数据的使用,还考虑到了决策的过程和体制机制层面的可能影响,应该说是比较完备的,但其细节部分以及如何建立因素之间的联系仍需进一步研究。

图8 数据驱动决策框架5

2. 框架比较

为清晰呈现不同框架的差异和特点,对上述框架进行了比较(见表1)。

总的来看,基于数据的教学决策框架模型呈现出多种类型(如指导实践类、能力建设类、因素探究类等),但也暴露出一定的不足。首先,从构建理论来看,多是以数据使用背后的行动理论为支撑构建的,更偏重于应用,并未体现或融入教学决策相关理论。其次,从构建方式来看,多以文献分析为主,即使实证也是用案例分析的方法,缺乏更加广泛和科学的实证验证。再次,从框架应用对象来看,目标对象多为相对高位的教学决策者,并未体现出对于教师教学决策的关注。此外,对于应用过程中的技术支撑的关注也相对较少。最后,从应用情境来看,多是在学校及以上层级施行,很少有针对教室决策情境的细化框架研究。

(四)作用成效

卡尔森等(Carlson,Borman,&Robinson,2011)探究了学区层面实施DBDM干预对学生数学成绩的影响,结果显示,数据驱动的改革举措在全区范围内对学生数学成绩的改善具有统计学意义。莱等(Lai,et al.,2016)研究了学校层面对教师进行数据应用能力培训的影响,发现这种干预提高了学生的阅读理解和写作水平。科伊宁等(Keuning,Van Geel,Visscher,Fox,&Moolenaar,2016)从学校社交网络的视角探析了DBDM的影响。研究发现,实施DBDM改革一年后的学校,与实施前相比,教师进行DB-DM的交互网络发生了转变,尤其是在学生成绩数据的讨论方面——关系数量虽然保持稳定,但却形成了更多的交互关系网,不再集中于少数几个有影响力的工作人员周围。凡吉尔等(Van Geel,et al.,2016)的研究结果显示,DBDM应用于社会经济地位较低的学校,学生的学习成绩有显著改善。但范德尔谢等(van der Scheer&Visscher,2018)对教师进行DBDM干预后发现,对学生数学成绩没有影响。还有研究探究了教师数据化教学决策技能与教师基本教学技能的关系,结果表明二者并无实质性关联(van der Scheer,Glas,&Visscher,2017)。但让人深思的是,该团队在探究DBDM干预对教师自我效能和学生参与度时,均呈现出较强的干预效果(van der Scheer&Visscher,2016)。

综合来看,已有实证研究多是从学区或学校层面进行干预,而且干预成效存在不一致性。通过对教师进行直接DBDM干预,探寻其对课堂情境下学生学业成就影响效果的研究比较少见,也较少关注DBDM干预对教师能力和态度等方面的影响,而随着数据技术应用的深入,这些都是教师不得不面对的挑战。

(五)其他

不难发现,以上几乎都是国外的DBDM研究,而且多是实证。我国在该方面也有诸多探索,但表现与之较为不同,具体来说主要集中在以下方面:一是教学决策支持系统设计。该类研究所涉系统主要用于学校的教学管理决策,而非课堂教学决策,应用层次多为高等教育,关注焦点在数据仓库设计(于宁,等,2006;陈健,等,2007;张德新,等,2003)。二是数据对改进教学/教育决策的潜能或价值。主要探究数据对教育/教学决策的可能影响,如雷云鹤等(2016)通过预学习数据分析促进教学决策精准化的应用研究;刘欢等(2018)关于数据可视化促进教育决策科学化的策略分析;顾小清等(2016)所示例的数据模拟对于教育决策的支持优势。三是大数据应用于教育决策的问题或挑战。虽然数据有诸多优势,但利用数据进行决策依旧面临很多挑战,如刘金松(2017)指出大数据应用于教育决策时,在大数据客观自身、大数据使用主体和大数据使用规范三方面存在不同的问题,需要警惕决策过程中的唯数据主义(邹逸,等,2018)。四是大数据用于教育决策的实现路径或推进策略。针对存在的不足,对如何将数据用于决策提出的对策建议。如数据标准建设、数据人才培养、数据素养培育、决策机制优化等(钟婉娟,等,2016,2017;付达杰,2018;王坤,2018)。

就我国而言,DBDM的研究呈现出的形态更加学理化,基本停留在对数据本身的操作层面和数据的价值探索上,其中的数据情境也多为较难在教学中实用化的大数据,数据服务层次以宏观教育决策和中观教学管理决策为主。

五、总结与建议

(一)总结

综合来看,我国利用数据进行教学决策的研究还处于起步阶段,相应的研究较少,多以学理分析为主。即便有基于数据改善教学的实证,也多是数据应用与教学决策的拆分,或是数据在教学决策某一环节的应用,如学习分析、数据挖掘等(钟薇,等,2018;张琪,等,2019;晋欣泉,等,2019),更多的是为教学决策的评价反馈阶段提供支撑。国外在数据驱动教学决策方面已经有所发展,但仍存在诸多不足。总的来说,主要表现在以下方面:

1. 教学决策的理论模型并未与DBDM有效融合。

已有的教学决策模型鲜有将数据技术纳入的,属于经验式、直觉式决策的范畴。反之,DBDM的相关研究多是以数据的应用为导向的操作性框架,其间也并未有教学决策理论模型的支撑。

2. 教师数据化教学决策能力较为离散,有待进一步整合。

数据素养无疑是其中的关键因素之一,但当前研究多将其作为单一整体进行研究,脱离了数据化教学决策这一发源和应用情境。此外,教师的数据化教学决策能力,除了数据素养外,还有其他能力要素(如教学法知识、教师信念等)需要整合。

3. 教师数据化教学决策的有效性仍需实证。

如何将数据知识与教学知识进行有效整合以提升教学等研究亟须实验验证(Poortman,Schildkamp,&Lai,2016)。一是依托整合模型对教师直接施加DBDM干预的研究很少。二是相关研究的成效存在很多不一致性。三是对于这种直接面向教师的干预,其对教师教学效能和对学生学习效能的影响也是需要考虑的方向。

(二)建议

鉴于当前数据驱动教学决策研究呈现出的特点,为切实发挥数据化决策的教育价值,提升教师教学成效,本文建议如下:

1. 加强对数据驱动的教学决策模式的研究,为教师实践应用提供脚手架支持。

此处的模式是指将教学决策与数据驱动实现完美融合且验证有效的模式,该模式兼具二者的优势,其中数据能够为教学决策各阶段提供具体指导,教学决策指引数据应用的教育逻辑。教师依托这一模式能够方便、容易地开展教学活动。

2. 弱化对数据驱动教学决策的技术面强调,让数据从抽象价值落地课堂教学。

“大数据”“数据挖掘”等技术概念太过抽象,单纯论述其潜能价值对教师课堂教学影响甚微,而且也容易给教师教学带来困惑和压力。让教师接受新事物的最佳方式是,让他们意识到他们已经拥有。因此,应该将数据理解和数据素养能力培育等降维到教师的具体教学情境中,通过建立数据与学生、教师行为的映射和交互,依托可行模式让教师对基于数据的决策真实可感,让其愿意基于数据开展教学决策实践。

3. 关注对数据驱动教学决策的有效性实证,据此创建具体施策的可行路径。

对DBDM的有效性验证的价值不仅是为求得结果,最重要的是这一结果带来的后续影响和牵涉其中的各种影响因素的辨析。一方面验证有效能够消除教师应用的疑虑,提供有效的决策模式,减小推行阻力;另一方面,厘清不同影响因素的个中关系是形成可行解决方案的前提,因为不同因素(机制、文化、技术等)具体如何影响决策、影响的程度如何等问题不只是理论推演,还需进行基于实证的关系研究和因果研究等来证实。

陈健,闵华清,王进波.2007.基于数据仓库的教育决策支持系统[J].电化教育研究(06):49-52.

冯仰存,钟薇,任友群.2018.美国国家教师教育技术新标准解读与比较研究[J].现代教育技术,28(11):19-25.

付达杰.2018.教育大数据对教学决策的影响及优化策略[J].湖北成人教育学院学报,24(02):90-93.

付海伦.1994.谈课堂教学决策[J].教育理论与实践(04):56-59.

管珏琪,孙一冰,祝智庭.2019.智慧教室环境下数据启发的教学决策研究[J].中国电化教育(02):22-28,42.

顾小清,薛耀锋,孙妍妍.2016.大数据时代的教育决策研究:数据的力量与模拟的优势[J].中国电化教育(01):56-62.

赫伯特·西蒙.2007.管理行为[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社.

何杰.2010.论教师教学决策的内涵、取向及其教育学意蕴[J].当代教育科学(21):30-34.

黄小莲.2010.教学决策水平:教师专业成长的标志--初中教师教学决策水平实证研究[J].课程·教材·教法(03):78-84.

基思·斯坦诺维奇.2016.决策与理性[M].施俊琦,译.北京:机械工业出版社.

姜文.2010.基于问题解决的教师教学决策模式探讨[J].当代教育科学(16):35-37,41.

晋欣泉,邢蓓蓓,杨现民,等.2019.智慧课堂的数据流动机制与生态系统构建[J].中国远程教育(04):74-81,91,93.

雷云鹤,祝智庭.2016.基于预学习数据分析的精准教学决策[J].中国电化教育(06):27-35.

刘欢,汤维中,任友群.2018.数据可视化促进教育决策科学化:内涵、策略与挑战[J].教育发展研究,38(05):75-82.

刘金松.2017.大数据应用于教育决策的可行性与潜在问题研究[J].电化教育研究,38(11):38-42,74.

卢锋,徐晓东.2013.教师教学决策层次模式的个案研究[J].开放教育研究,19(02):93-101.

宋德云,李森.2008.教师的教学决策:内涵、构成及意义[J].课程·教材·教法(12):21-26.

王坤.2018.支持与实现:教育大数据对高校教师教学决策的价值所在[J].中国成人教育(16):145-147.

杨甲睿,黄甫全.2013.证据型教学决策在美国:兴起、内涵、策略及其启示[J].电化教育研究,34(04):107-113.

杨鑫.2017.教师教学决策研究的双重取向[J].西北师大学报(社会科学版),54(03):122-131.

杨豫晖,宋乃庆.2010.教师教学决策的主要问题及其思考[J].教育研究,31(09):85-89.

叶妙玲.2009.教学决策可视化模型的设计和应用研究[J].现代教育技术,19(09):31-36.

于宁,王行言,罗念龙.2006.高校教学决策支持系统数据仓库的研究与实现[J].计算机工程与设计(20):3853-3857.

曾兵芳,宋俊慧.2016.中学化学教师教学决策能力的调查研究[J].化学教育,37(05):37-42.

张斌,刘三女牙,刘智,等.2018.面向大数据的师范生数据素养课程体系构建研究[J].中国远程教育(04):62-68,78.

张朝珍.2008.论教师教学决策权的边界[J].全球教育展望(09):43-47.

张朝珍.2013.教师互动性教学决策的模式与运行--不同教师教学决策水平的比较[J].当代教育科学(14):46-49.

张德新,崔巍,蒋天发.2003.基于数据仓库和数据挖掘的教育决策支持系统[J].武汉大学学报(工学版)(04):129-131.

张定强.2012.中学教师教学决策能力的现状调查及分析[J].课程·教材·教法,32(11):16-21.

张定强,陈国蕤.2013.中学教师运用信息技术于教学决策的现状调查与对策研究[J].中国电化教育(09):107-111.

张琪,王红梅,庄鲁,等.2019.学习分析视角下的个性化预测研究[J].中国远程教育(04):38-45,92-93.

张务农.2018.论大数据之于教育研究“科学化”的价值与局限[J].中国远程教育(08):16-21,79.

张亚星,胡咏梅.2014.国外有效教学研究回顾及启示[J].课程·教材·教法,34(12):109-114.

钟婉娟,侯浩翔.2016.大数据视角下教育决策机制优化及实现路径[J].教育发展研究,36(03):8-14.

钟婉娟,侯浩翔.2017.教育大数据支持的教师教学决策改进与实现路径[J].湖南师范大学教育科学学报,16(05):69-74.

钟薇,李若晨,马晓玲,等.2018.学习分析技术发展趋向--多模态数据环境下的研究与探索[J].中国远程教育(11):41-49,79-80.

朱书堂.2017.从卜筮到大数据:预测与决策的智慧[M].北京:清华大学出版社.

邹逸,殷玉新.2018.从“基于经验”到“数据驱动”:大数据时代教师教学决策的新样态[J].教育理论与实践,38(13):52-56.

佐滕学.2003.课程与教师[M].钟启泉,译.北京:教育科学出版社.

Ackoff,R.L.(1989).From data to wisdom.Journal of applied systems analysis,16(1),3-9.

Bransford,J.D.,Stein,B.S.(1984).The IDEAL problem solver:A guide for improving thinking,learning,and creativity.New York:WH Freeman and Company.

Bocala,C.,&Boudett,K.P.(2015).Teaching Educators Habits of Mind for Using Data Wisely.Teachers College Record,117(4),n4.

Carlson,D.,Borman,G.D.,&Robinson,M.(2011).A multistate district-level cluster randomized trial of the impact of data-driven reform on reading and mathematics achievement.Educational Evaluation and Policy Analysis,33(3),378-398.

Coburn,C.E.,&Turner,E.O.(2011).Research on data use:A framework and analysis.Measurement:Interdisciplinary Research&Perspective,9(4),173-206.

Coburn,C.E.,Touré,J.,&Yamashita,M.(2009).Evidence,interpretation,and persuasion:Instructional decision making at the district central office.Teachers College Record,111(4),1115-1161.

Darling-Hammond,L.,&Mc Laughlin,M.W.(1995).Policies that support professional development in an era of reform.Phi delta kappan,76(8),597-604.

Dunn,K.E.,Airola,D.T.,Lo,W.J.,&Garrison,M.(2013).Becoming data driven:The influence of teachers’sense of efficacy on concerns related to data-driven decision making.The Journal of Experimental Education,81(2),222-241.

Earl,L.M.,&Katz,S.(Eds.).(2006).Leading schools in a data-rich world:Harnessing data for school improvement.Thousand Oaks:Corwin Press.

Farrell,C.C.,&Marsh,J.A.(2016).Metrics matter:How properties and perceptions of data shape teachers’instructional responses.Educational Administration Quarterly,52(3),423-462.

Galton,M.,&Eggleston,J.(1979).Some characteristics of effective science teaching.European Journal of Science Education,1(1),75-86.

Gelderblom,G.,Schildkamp,K.,Pieters,J.,&Ehren,M.(2016).Databased decision making for instructional improvement in primary education.International journal of educational research,80,1-14.

Ho,J.E.(2016).Cultures and contexts of data-based decision-making in schools(Doctoral dissertation).University of California,Los Angeles.

Hunter,M.(1984).Knowing,Teaching,and Supervising.In P.Hosford(Ed).Using What Know About Teaching p.198.Alexandria,VA:Association for Supervision and Curriculum Development.

Ikemoto,G.S.,&Marsh,J.A.(2007).Cutting Through the“Data-Driven”Mantra:Different Conceptions of Data-Driven Decision Making.Yearbook of the National Society for the Study of Education,106(1),105-131.

Isaacs,M.L.(2003).Data-driven decision making:The engine of accountability.Professional School Counseling,6(4),288-295.

Jackson,P.W.(1990).Life in classrooms.New York:Teachers College Press.

Jimerson,J.B.(2014).Thinking about data:Exploring the development of mental models for“data use”among teachers and school leaders.Studies in Educational Evaluation,42,5-14.

Keuning,T.,Van Geel,M.,Visscher,A.,Fox,J.P.,&Moolenaar,N.M.(2016).The transformation of schools’social networks during a databased decision making reform.Teachers college record,118(9),1-33.

Keuning,T.,Van Geel,M.,&Visscher,A.(2017).Why a Data-Based Decision-Making Intervention Works in Some Schools and Not in Others.Learning disabilities research&practice,32(1),32-45.

Kippers,W.B.,Wolterinck,C.H.,Schildkamp,K.,Poortman,C.L.,&Visscher,A.J.(2018).Teachers’views on the use of assessment for learning and data-based decision making in classroom practice.Teaching and Teacher Education,75,199-213.

Lai,M.K.,&Mc Naughton,S.(2016).The impact of data use professional development on student achievement.Teaching and Teacher Education,60,434-443.

Mandinach,E.B.,&Gummer,E.S.(2016).What does it mean for teachers to be data literate:Laying out the skills,knowledge,and dispositions.Teaching and Teacher Education,60,366-376.

Mandinach,E.B.,Honey,M.,&Light,D.(2006,April).A theoretical framework for data-driven decision making.In annual meeting of the American Educational Research Association,San Francisco,CA.

Marsh,J.A.,Bertrand,M.,&Huguet,A.(2015).Using data to alter instructional practice:The mediating role of coaches and professional learning communities.Teachers College Record,117(4),1-40.

Marsh,J.A.,&Farrell,C.C.(2015).How leaders can support teachers with data-driven decision making:A framework for understanding capacity building.Educational Management Administration&Leadership,43(2),269-289.

Marsh,J.A.,Pane,J.F.,&Hamilton,L.S.(2006).Making sense of data-driven decision making in education.Retrieved July 23,2019,from https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP170.html

Mc Naughton,S.,Lai,M.K.,&Hsiao,S.(2012).Testing the effectiveness of an intervention model based on data use:A replication series across clusters of schools.School Effectiveness and School Improvement,23(2),203-228.

Nitko,A.J.(1989).Designing Tests That Are Integrated with Instruction.In R.Linn(ed.),Educational Measurement(3rd ed.)pp.447-474.New York:Macmillan.

Pate,L.E.(1988).Using the“Four Aces”Decision Making Technique in the Classroom.Organizational Behavior Teaching Review,12(4),155-158.

Poortman,C.L.,Schildkamp,K.,&Lai,M.K.(2016).Professional development in data use:An international perspective on conditions,models,and effects.Teaching and Teacher Education,(60),363-365.

Popham,W.J.(1987).The merits of measurement-driven instruction.The Phi Delta Kappan,68(9),679-682.

Popham,W.J.,Cruse,K.L.,Rankin,S.C.,Sandifer,P.D.,&Williams,P.L.(1985).Measurement-driven instruction:It’s on the road.The Phi Delta Kappan,66(9),628-634.

Prenger,R.,&Schildkamp,K.(2018).Data-based decision making for teacher and student learning:a psychological perspective on the role of the teacher.Educational psychology,38(6),734-752.

Protheroe,N.(2001).Improving teaching and learning with data-based decisions:Asking the right questions and acting on the answers.ERSSpectrum,19(3),4-9.

Reagan,T.G.,&Osborn,T.A.(2001).The foreign language educator in society:Toward a critical pedagogy.New York:Routledge.

Schildkamp,K.,&Ehren,M.(2013).From“Intuition”-to“Data”-based Decision Making in Dutch Secondary Schools?In Data-based decision making in Education(pp.49-67).Springer,Dordrecht.

Schildkamp,K.,&Poortman,C.(2015).Factors influencing the functioning of data teams.Teachers college record,117(4),n4.

van der Scheer,E.A.,Glas,C.A.,&Visscher,A.J.(2017).Changes in teachers’instructional skills during an intensive data-based decision making intervention.Teaching and teacher education,65,171-182.

van der Scheer,E.A.,&Visscher,A.J.(2016).Effects of an intensive data-based decision making intervention on teacher efficacy.Teaching and teacher education,60,34-43.

van der Scheer,E.A.,&Visscher,A.J.(2018).Effects of a data-based decision-making intervention for teachers on students’mathematical achievement.Journal of Teacher Education,69(3),307-320.

Van Geel,M.,Keuning,T.,Visscher,A.J.,&Fox,J.P.(2016).Assessing the effects of a school-wide data-based decision-making intervention on student achievement growth in primary schools.American Educational Research Journal,53(2),360-394.

Van Geel,M.,Keuning,T.,Visscher,A.,&Fox,J.P.(2017).Changes in educators’data literacy during a data-based decision making intervention.Teaching and teacher education,64,187-198.

Vanlommel,K.,Van Gasse,R.,Vanhoof,J.,&Van Petegem,P.(2017).Teachers’decision-making:Data based or intuition driven?International Journal of Educational Research,83,75-83.

Walker,D.F.(1990).Fundamental of Curriculum.San Diego:Harcourt Brace Jovanovich.

Walsh,S.(2003).Developing interactional awareness in the second language classroom through teacher self-evaluation.Language awareness,12(2),124-142.

Wikipedia.(2018,September 22).Data based decision making.Retrieved March 22,2019,from https://en.wikipedia.org/wiki/Data_based_decision_making#cite_note-r1-1

Wilen,W.,Hutchison,J.,&Ishler,M.(2008).Dynamics of Effective Secondary Teaching(6th ed.).Boston:Pearson.

Wilen,W.,Ishler,M.,Hutchison,J.,&Kindsvatter,R.(2000).Dynamics of effective teaching.New York:Addison Wesley Longman.