近年来,随着国际全纳教育的不断发展,各国逐渐将越来越多的残疾学生安置到普通学校接受教育。在此背景下,各类国际大型教育测试中残疾学生缺失或是参与比例低的问题逐渐引起学界关注,其中尤以国际学生评价项目(简称PISA)为甚。

作者简介

贾利帅:国家教育宏观政策研究院博士后研究人员,教育学博士

摘要:在国际全纳教育思潮影响下,越来越多的残疾学生被安置到普通学校接受教育,这其中残疾学生参与国际大型教育测试比例较低的问题逐渐引起各方关注。通过对相关官方报告的考察,可以发现PISA中残疾学生参与比例较低的现象主要表现在测试目标学生、测试题目设计以及测试结果报告三个层面。残疾学生作为学生群体中的一员,与普通学生一起构成整个学生群体,缺少残疾学生的学生样本是残缺不全的,让普通学生为残疾学生代言不利于残疾学生受教育情况的改善。国际大型教育测试需创造条件,为残疾学生参加测试提供合理便利。

关键词:PISA; 残疾学生; 全纳教育; 合理便利; 中国经验;

基金: 2016国家留学基金委国家建设高水平大学公派研究生项目“意大利全纳教育研究”(项目编号:201606990017);

近年来,随着国际全纳教育的不断发展,各国逐渐将越来越多的残疾学生安置到普通学校接受教育。[1,2]于此背景下,各类国际大型教育测试中残疾学生缺失或是参与比例低的问题逐渐引起学界关注,其中尤以国际学生评价项目(Program for Interna‐tional Student Assessment,简称PISA)为甚。[3,4]围绕PISA中“残疾学生参与比例较低”这一现象,OECD[5]、欧盟委员会[6]、北欧[7]、英国[8]、德国[9]、美国[10]以及澳大利亚[11]等国家及国际组织学者对此进行了探究,但目前仍未得到一个恰当解释。本研究将此现象称为PISA之问,即谁为残疾学生代言?并基于对PISA官方报告的分析,试图阐释PISA之问。

一、PISA之问由来:PISA中残疾学生比例较低的困境

(一)备受瞩目的PISA

近一个世纪以来,全球化逐渐成为一项议程,深刻影响着各国政治、经济、文化、教育等社会诸领域。教育全球化已成为各国教育改革与发展的主要方向,于此背景下,系列国际大规模教育测试应运而生,如国际数学和科学趋势研究(Trends in Inter‐national Mathematics and Science Study,简称TIMSS)、PISA、国际阅读素养进展研究项目(Progress in International Reading Literacy Study,简称PIRLS)等。[12]在这些测试中,PISA由于其众多的参与国与地区、极高的关注度和极大的政策效应而备受瞩目。

截止到目前,PISA已成功进行了七轮。在每三年一次的PISA中,参与国数量不断增加,从2000年的32个到2003年49个、2006年57个、2009年和2012年的65个、2015年的72个,再到2018年的80个国家和地区。随着PISA参与国与地区的不断增多,PISA已成为全球教育领域的一大盛事,由此而形成的“PISA效应”(PISA Effect)更是使得PISA获得了极高的关注度。[13]每次PISA结果公布后,各国媒体记者、政府官员、教育研究者以及中小学教育者等都要围绕着“我们排名如何”、“政府将如何调整教育政策”等问题对PISA结果进行热议。排名不理想或是排名较高都会使得某一个国家的教育成为国际和国内教育界讨论的焦点话题。2001年12月4日即首轮PISA结果公布当日,由于德国表现不佳,这一天被称为是“德国教育史上最黑暗的一天”。围绕着PISA结果,在德国国内和国际教育界展开了一场关于德国教育的大讨论。[14,15] 在2009PISA结果公布后,美国总统奥巴马(Obama)称2009PISA结果带给美国教育界的震动(Sputnik Moment)不亚于当年苏联先于美国发射人造卫星给美国带来的影响;[3]英国教育部则针对英国教育在2009PISA中较差的表现,出台了联合政府执政以来的第一份白皮书——《教学的重要性:学校白皮书》(The importance of teaching:The schools white paper),并就“在与其他国家PISA结果比较后,我们得到了什么”进行了深入讨论;[17]2009年中国上海首次参加PISA并获得了较好的成绩,同样在国际教育学界引起了轰动,一时间上海PISA结果成为国际教育界共同关注的焦点。[18,19] 与此同时,三年一次的PISA已成为欧盟各国教育部长的一份考卷,其PISA结果成为其任期内教育改革政绩的重要指标。[20]随着参与国的不断增多和对测试结果关注度的持续升温,使得PISA的政策效应尤为突出,以PISA结果为导向的教育政策调整成为参与国教育改革的主要目标。“好的教育政策带来好的PISA结果排名”成为每轮PISA后欧美各国教育改革的指导方针,[21]以测试排名靠前国家的教育政策为蓝本,调整本国教育政策方向,力争在下轮测试中取得好的名次。因此,围绕PISA所形成的全球教育治理体系,正深刻影响着教育全球化发展和各国教育改革。

(二)PISA中残疾学生话语缺失及其比例困境

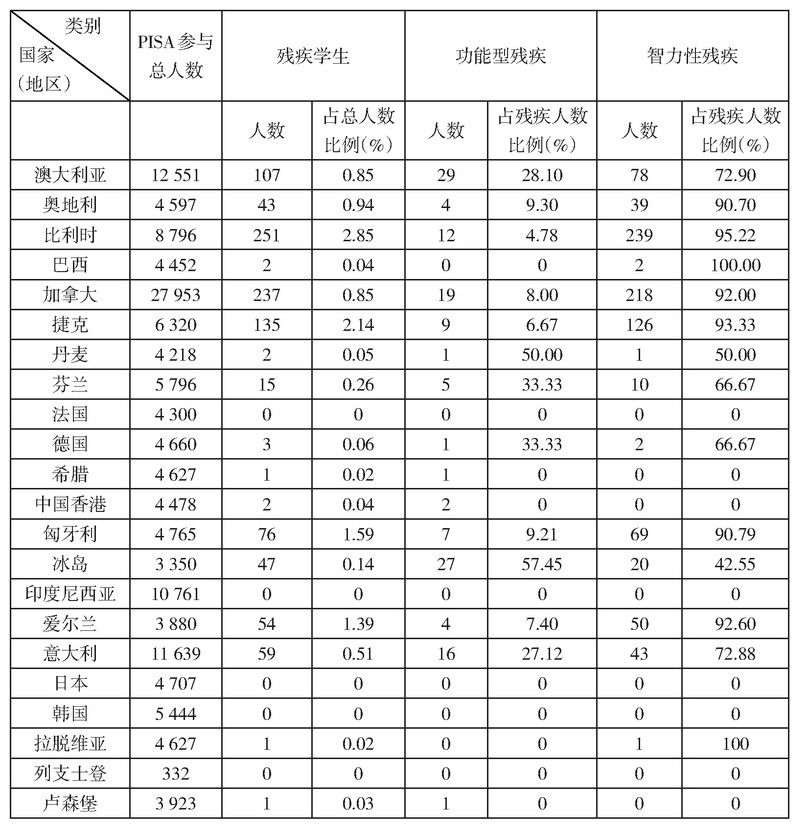

随着PISA项目参与国的不断增多和对PISA关注度的提升,围绕PISA所形成的政策话语越来越成为各国教育政策制定的指导思想,直接影响着各国教育的改革与发展。然而,自2003年PISA将残疾学生纳入测试以来,有关残疾学生的话语在历次PISA的官方报告和各国教育改革中却鲜有提及,唯一提及的是在历次PISA技术报告(Technical Report)中“残疾学生剔除标准”部分。[22,23,24,25,26]PISA项目中残疾学生话语的缺失直接导致残疾学生被排斥在学生群体之外,测试成绩好坏与残疾学生无关。相反,历次PISA技术报告“残疾学生剔除标准”部分却在向国际社会和各国教育政策制定者传递一种剔除残疾学生的话语,这也就不难解释为何历次PISA结果公布后鲜有关于残疾学生测试结果的讨论,而各国专门针对提升残疾学生教育质量的改革更是少之又少。通过PISA的话语建构,使得本已处于不利地位的残疾学生的处境变得更为严重,同时使得特殊教育更进一步被边缘化。[3]由此,残疾学生越是得不到关注就越易被忽略,进而形成一个恶性循环。[28]为了顺应国际全纳教育发展潮流,2013年PISA提出今后将会吸纳越来越多的残疾学生参与到测试中来。[29]尽管如此,近年来各国研究者都不约而同地指出残疾学生参与PISA的比例仍然很低,甚至一些国家残疾学生的参与率为零。然而,残疾学生参与率低到何种程度以及各国残疾学生具体参与情况如何,直到目前这些问题并没有得到很好的解答。唯一记录各国残疾学生参与情况的是PI‐SA学生跟踪记录表(Student Tracking Form),由各国参与PISA的学校负责填写,但目前该记录表尚未对外公布。截止到目前,仅有两个报告直接涉及到PISA中残疾学生参与人数与比例,这两个报告都得到了PISA委员会的认可,并以OECD的名义公开发表。第一个报告是韦恩州立大学(Wayne State University)发展性残疾研究所(Develop‐mental Disabilities Institute)教授芭拉芭拉(Barbara)等人于2005年对2003PISA中特殊需要学生参与情况的调查,其中包括对智力型和功能型残疾学生参与情况的统计(详见表1)。[30]

资料来源:OECD.Students with disabilities,learning difficulties,and disadvantages-Policies,statis‐tics and indicators for curriculum access and equity(Chapter 7:The participation of students with disabili‐ties,learning difficulties and disadvantages in standardized assessments:The case of PISA 2003)[R].Par‐is:OECD,2007:177-200.

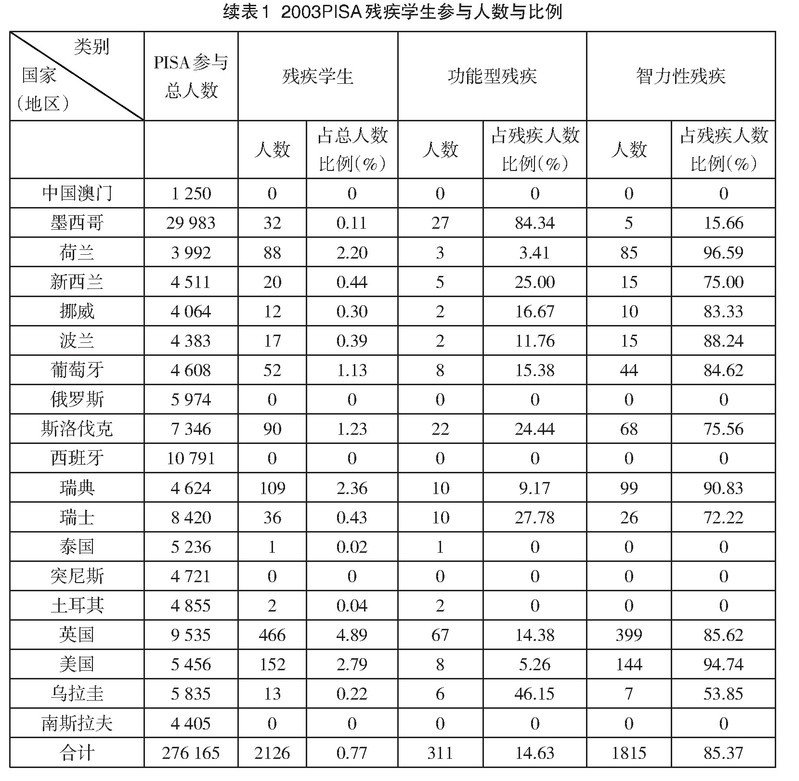

通过目前这唯一一份专门针对所有参与国残疾学生参与2003PISA的调查报告,我们可以看出共有2126名残疾学生(功能型残疾与智力型残疾)参加了2003PI‐SA,占总参与人数的比例仅为0.77%。其中法国、印度尼西亚、日本等9个国家残疾学生的参与人数为零;巴西、丹麦、德国等9个国家残疾学生的参与人数介于1~3名之间;奥地利、芬兰、匈牙利等15个国家的残疾学生参与人数介于10~100名之间;英国、奥地利、比利时等7个国家的残疾学生参与人数介于100~500名之间,这其中绝大多数国家残疾学生参与人数低于200名,英国最多,为466名。该报告一经发布,残疾学生参与比例低于1%就引起了研究者对PISA在样本选取方面的质疑,并使研究者开始关注之后残疾学生参与PISA的情况。第二个报告是芭拉芭拉教授团队于2008年对波罗的海地区和东南欧等9个国家特殊需要学生参与2006PISA情况的调查,其中同样统计了这些国家智力型和功能型残疾学生的参与情况(详见表2)。[31]

表2 2006PISA波罗的海地区和东南欧国家残疾学生参与人数及比例

资料来源:OECD/European Communities.Students with Disabilities,Learning Difficulties,and Dis‐advantages in the Baltic States,South Eastern Europe:Educational Policies and Indicators(Chapter 7:PI‐SA 2006 and the participation of students with special educational needs)[M].Paris:OECD/EuropeanCommunities,2009:127-158.

其中,3个国家的残疾学生参与人数为零,5个国家的残疾学生的参与人数介于5~56名之间,立陶宛最多,为110名。这次的调查结果显示,残疾学生参与PISA的情况仍不是很乐观。同时,为何此次调查只涉及部分国家,没有包含其他国家?其他国家残疾学生参与PI‐SA的情况如何?对这些问题的追问,再次使残疾学生参与比例过低成为PISA研究中的焦点问题。此后,再无以OECD官方名义公开发表的相关调查报告。尤其需要指出的是,芭拉芭拉教授团队针对2009年参与国残疾学生参与PISA进行了调查,并形成了系统的调查报告,但是OECD并没有公开发表此次报告①,其中原因不得而知。此后,再无针对特殊需要学生参与PISA的相关大型调查、且以OECD名义公开发表的相关报告。仅有的这两次调查报告,成为各国研究者批评PISA中残疾学生参与比例过低的佐证,并质疑为何这样的调查没有再持续下去。随后,一些研究者针对个别国家残疾学生参与PISA的情况进行了个案调研,情况仍不是很乐观。比如,2009年,英国研究者指出英格兰地区在选择参与PISA的学校时,直接将特殊教育学校排除在外,特殊学校的学生无缘测试;[32]2014年,一项针对残疾学生参与2009PISA的研究表明,日本有特殊教育需要学生的参与率为零,这意味着残疾学生完全被排除在外。[33]

两次官方报告中残疾学生较低的参与比例、各国研究者的相关个案调查以及残疾学生参与PISA相关数据的缺失,使得PISA中残疾学生参与情况备受关注,下文笔者将借助相关PISA官方报告,对PISA之问进行深入探究。

二、PISA之问探究:PISA测试中剔除残疾学生的三重策略

为进一步探究PISA之问,本研究将在分析历次PISA的技术报告、指导手册(Man‐ual)以及结果报告(Result Report)的基础上,从测试目标学生、测试题目设计和测试结果报告三个层面分析PISA是如何“科学地”将残疾学生剔除在外的。

(一)测试目标学生层面

自2003年残疾学生参加PISA测试开始,历次PISA测试技术报告文件第4章“样本设计”第二小节“PISA测试目标人群”都对残疾学生剔除标准作出了具体规定。[22,23,24,25,26]整体来看,主要分为学校层面剔除(School-level exclusions)和学校内部层面剔除(Within-school exclusions)两大类,两类剔除率总和不超过参与测试学生总数的5%,具体规定如下:(1)在学校剔除层面不超过2.5%,其中边远地区学校和其他原因导致不便采集数据的学校剔除率不超过0.5%,智力型、功能型残疾类学校和非测试语言授课的学校剔除率不超过2%;(2)在学校内部剔除层面不超过2.5%,主要包括以下几种情况:a类,智力型残疾学生;b类,功能型残疾学生;c类,语言能力不足的学生;d类,其他原因(2006年新增,之后保留);e类,学生以非测试语言授课,无法提供测试材料(2009年新增,之后保留)。

通读历次PISA技术报告可以发现,残疾学生仅出现在样本设计这一章节,且残疾学生的出现并不是为了最大限度地鼓励其参与测试。相反,残疾学生却与“剔除”、“不符合测试目标人群”相联系,其出现只是为了剔除这一群体进而更好地保证测试的信度和效度。为最大限度地降低残疾学生对本国测试结果的影响,提升PISA排名,各国围绕着这一剔除规定玩起了“操作性游戏”(Game the system)。[39]

其一,最大限度地将剔除率转移到残疾学生层面。不少研究指出,尽管技术报告对剔除种类作出了具体规定,残疾学生只是其中的一种,但在具体操作过程中,各国都尽可能将这5%的剔除率用到残疾学生身上。在学校层面,0.5%的边远地区学校和其他原因导致不便采集数据的学校常常转移给了2%的智力型、功能型残疾类学校和非测试语言授课的学校。为了保证参与测试的学生质量,各国在挑选学校时往往选择他们认为好的学校。但为了保证样本的代表性,又不得不选择偏远地区学校,这时剔除规定给了他们剔除这些学校的理由。而在学校内部剔除层面,剔除种类从2003年的3类增加至2009年的5类,但在实际操作中e类常常都是0,d类也常常将与除智力型、功能型外的其他残疾学生相联系。因此,除c类与残疾学生无关外,多出的分类目的在于更大范围地剔除其他类型的残疾学生。因此,无论是学校层面还是学校内部层面,5%的剔除率都被最大限度地转移到了残疾学生身上。[39]

其二,其他原因的巧妙利用。2003年残疾学生首次参与PISA测试,在学校内部剔除层面主要针对三类学生,即智力型、功能型残疾学生和语言能力不足的学生。然而,随着各国全纳教育的不断发展,越来越多不同类型的残疾学生被安置到普通学校接受教育,如意大利就完全废除了特殊教育学校,所有残疾学生均到普通学校接受教育。在这一背景下,2003PISA中所规定的三类学生剔除标准已不再适用2006年各国学校的实际情况。在各国PISA测试委员会的建议下,2006PISA在学校内部剔除学生种类方面,新增了第四类其他原因,即不在上述剔除标准范围内,经本国PISA委员会协商可以剔除不能参加测试的人群,如诵读困难、书写困难、计算困难、自闭症等学生。这一规定的出台,给了各国PISA管理委员会自行裁量权,即可根据本国学校实际情况自行剔除不符合测试要求的学生。[41]从各国PISA测试来看,其他原因这一类剔除标准被广泛运用到残疾学生身上。对这一规定的批评主要在于PISA测试委员会赋予了各国PISA管理委员会自主剔除不符合测试目标人群的权力。在实际执行中,这一点往往成为学校管理者剔除各类残疾学生的正当理由,诸如自闭症、多动症、多重障碍等其他类型的残疾学生直接被排除在外,无缘测试。[42]

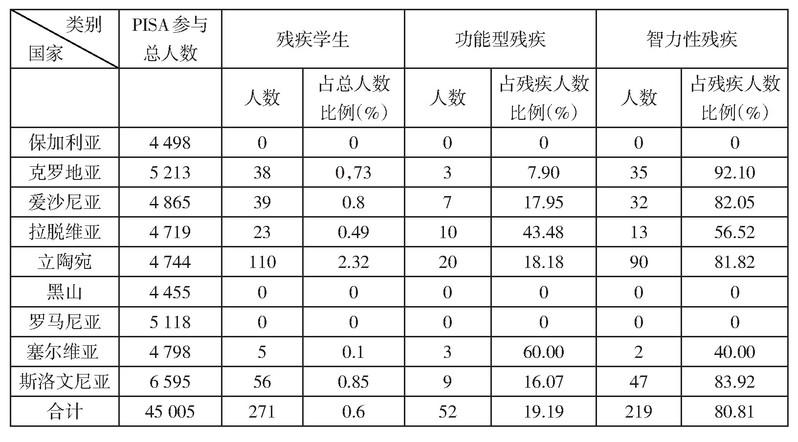

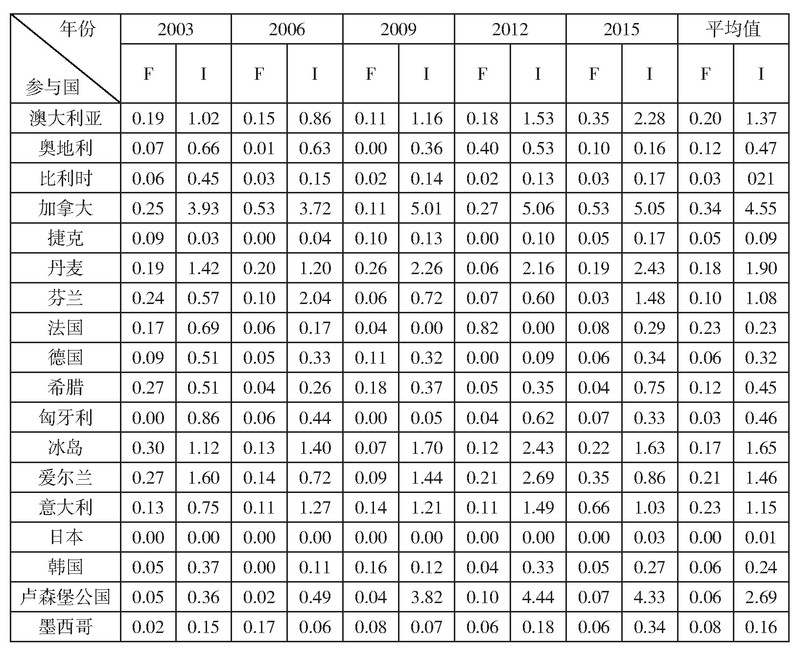

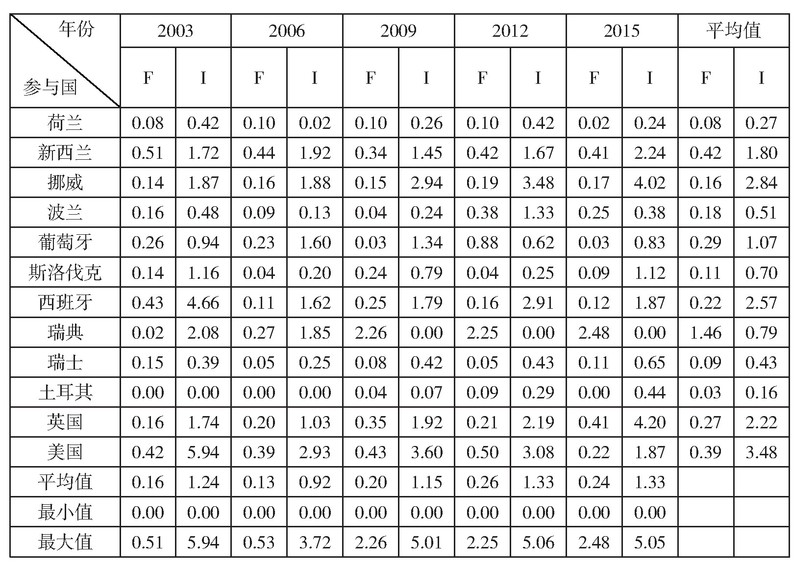

其三,各国功能型残疾学生剔除率较低,智力型残疾学生剔除率高且各国间剔除比例相差较大,两类残疾学生剔除率差异明显。PISA技术报告中对功能型和智力型残疾学生的剔除进行了具体规定,PISA结果报告均对这两类残疾学生的剔除进行了统计。通过对PISA结果报告中功能型和智力型残疾学生剔除率的分析(详见表3),我们可发现如下特点:(1)功能型残疾学生剔除率较低,且历次测试中各国差异不大,平均剔除率在0.20%上下浮动。唯一一个例外是瑞典,最近3次PISA测试中智力型残疾学生剔除率分别为2.26%、2.25%和2.48%,其剔除率明显高于其他国家,这主要是由于残疾学生几乎全部在普通学校接受教育。同时也说明,随着越来越多的残疾学生到普通学校接受教育,其参与PISA测试的比例有所增加,但剔除率也随之增加。[39]功能型残疾学生剔除率较低,一方面在于功能型残疾较易识别,剔除标准明显;另一方面,功能型残疾学生不一定会影响测试成绩,往往不会成为学校管理者的主要剔除对象,特别严重的可能会影响到测试成绩的残疾学生才会被剔除掉。(2)各国智力型残疾学生剔除率差异较大。如2003PISA,日本和土耳其的剔除率为0%,而美国的剔除率高达5.94%;2009PISA中,法国、日本和瑞典的剔除率为0%,而加拿大为5.01%;2015PISA中,瑞典的剔除率为0%,而加拿大为5.05%。进一步观察智力型残疾学生剔除率可以发现,从2003PISA到2015PISA,多数国家的剔除率呈上升趋势,尤其是最近三次表现得更为明显。例如,最近三次测试中英国的剔除率分别为1.92%、2.19%和4.20%;挪威的为2.94%、3.48%和4.02%;尽管加拿大略微呈现下降趋势,但近三次测试中的剔除率均高于5%,分别为5.01%、5.06%和5.05%。对比功能型和智力型残疾学生的平均剔除率(1.19%∶0.32%)可以发现两者差异明显,这主要是由于智力型残疾学生不易鉴定且缺少统一的认定标准,因此往往成为被剔除的对象。[44]

表3 OECD国家2003-2015年PISA项目中功能型(F)和智力型(I)残疾学生剔除率(%)

注:功能型和智力型残疾学生剔除率主要使用PISA结果报告中附录A部分“PISA测试人群、样本和学校定义”(历次PISA测试结果报告:2003年为附录A3;2006年、2009年、2012年、2015年均为附录A2)中的相关数据算出。具体算法为:某一残疾类型学生的剔除率=剔除某一残疾类型的学生数/(剔除学生总数+参加测试学生总数),所有数据均采用加权后的数据。资料来源:OECD.PISA 2003 results:Learning for Tomorrow's World[R].Paris:OECD,2004:320-328;OECD.PISA 2006 results:Science Competencies for Tomorrow's World(Volume I)[R].Paris:OECD,2007:347-358.OECD.PISA 2009 results:What Students Know and Can Do(Volume I)[R].Par‐is:OECD,2010:171-183.OECD.PISA 2012 results:What students know and can do(Volume I)[R].Paris:OECD,2014:265-276.OECD.PISA 2015 results:What students know and can do(Volume I)[R].Paris:OECD,2016:288-297

(二)测试题目设计层面

2003年,残疾学生首次参加PISA。围绕PISA首次允许残疾学生参加测试等问题,英国国家经济与社会研究所(National Institute of Economic and Social Research)教育专家西格·普拉斯(Sig Prais)在当年第二期《牛津教育评论》(Oxford Review of Education)上发表了《小心OECD最近的教育调查(PISA测试)》[Cautions on OECD'S Recent Educational Survey(PISA)][45]一文,文章指出PISA设计的初衷并非针对残疾学生,2003PISA中充斥着排斥、剔除残疾学生的信息,测试题目的设计更是如此。该文一经发表,便引起了一场关于PISA的讨论,而其中的一个议题便是PISA中题目设计是否考虑到了残疾学生的特殊需要。[46,47]

考虑到残疾学生的特殊需要,2003PISA为参加测试的残疾学生提供了UH②试卷,即“一小时试卷”:试卷设计时长为一小时,依据残疾学生特殊教育需要而制定。[48]与TIMSS和PIRLS的题目设计完全没有考虑到残疾学生的特殊教育需求相比,PISA专门针对残疾学生制定的UH试卷无疑是一个进步。但是,通过对UH试卷的分析和残疾学生参加PISA的反馈来看,尽管UH试卷为残疾学生参与测试提供了合理便利,但其实却再一次名正言顺地将残疾学生剔除在外。与在测试目标人群层面剔除残疾学生相比,这一层面即测试题目设计层面的剔除显得更为隐性,更不易被察觉。首先,就UH试卷题目而言,其题目的选择、设计与论证等较为简易,多数题目直接从PISA试卷中搬来或只是进行了小幅度调整,这与PISA题目严格的设计程序形成了鲜明对比。[3]一项针对UH试卷中数学题目的研究指出,UH试卷中一些数学题目设计并不适用于残疾学生,较少或是没有考虑到残疾学生的特殊教育需要。[50]其次,残疾学生种类众多,尽管诸如自闭症、唐氏综合症、重度智障等已被排除在外,但各国仍称本国有特殊教育需要的学生参与测试的比例为5%~14%,而面对如此不同种类的残疾学生仅仅提供一种UH试卷,是否可以满足参与测试的每一个有特殊教育需要的残疾学生呢?单就UH试卷的形式而言,就已将盲生排斥在外,因为UH试卷并没有提供布莱叶(Braille)盲文版。UH试卷表面上是PISA为残疾学生参加测试提供的一种合理便利,但由于其初衷并非想要每一个残疾学生参与测试,因此UH试卷反倒成了另一类剔除标准。与此同时,UH试卷的设计形式再次向PISA测试管理者传递了一种信息:某些残疾学生不适宜参加测试,需要被排斥在外。再次,PISA规定学校在参与测试时只能在正常的PISA试卷和UH试卷中选择一个,不允许一个学校同时使用两种试卷,且UH试卷的测试结果不计算在PISA正式测试结果之内。由于担心使用了UH试卷会影响本国测试结果,进而影响PISA排名,所以多数国家选择使用正常的PISA试卷。在2015年PISA中仅11个国家使用了UH试卷,占参与测试国家总数的15.28%。而其他未使用UH试卷的国家,其国内参与PISA的残疾学生是否真正参与了测试?为何一些国家的残疾学生需要使用UH试卷,而另一些国家不需要?未使用UH试卷的国家,其国内参与测试的残疾学生是如何应对普通PISA试卷的?诸如此类问题,目前尚无官方解答。

2006年,第61届联合国大会通过了《残疾人权利公约》(Convention of the Rights of Persons with Disabilities),其中第23条规定:各国政府应尽可能地安置残疾人到普通学校接受全纳教育,并为其提供合理便利。《残疾人权利公约》中“为残疾人提供合理便利”的规定,直接导致PISA将“为残疾学生参与测试提供合理便利的议题”提上议程。2010年,PISA战略性发展小组(PISA Strategic Development Group)围绕“是否为残疾学生提供合理便利和各国需要使用便利性测试试卷的残疾学生比例”等问题对参与PI‐SA的国家进行了调查,32个国家参与了此项研究。调查表明,对是否为残疾学生参与PISA提供合理便利主要有三点争议:(1)残疾学生特殊教育需要类型众多且各不相同,难以制定出一个统一的合理便利条件的标准;(2)为残疾学生提供合理便利,势必需要重新设计一套专门的试卷,这会影响PISA试卷的有效性;(3)使用了合理便利试卷的学生的测试成绩与没有使用此类试卷的学生相比,可能会占有优势,进而影响测试结果之间的可比较性。[51]2011年,PISA战略性发展小组就“是否为残疾学生提供合理便利”提供了3种方案:(1)允许但不强制;(2)强制且统一实施;(3)强制但自由实施。最终,第一种方案获得了通过,即允许各国为参与PISA的残疾学生提供合理便利,但不强制。[52]通过对这两次报告的分析我们可以看出,在为残疾学生提供合理便利这一问题上进展有限,且各国多从提供合理便利是否会影响测试成绩、测试排名等角度看待这一问题,较少从残疾学生身心发展方面思考提供合理便利的好处。PISA委员会的“允许但不强制”原则,潜在地为各国剔除残疾学生提供了合理依据,不提供或是尽可能少地提供合理便利,成了各国的主要策略,正如上文指出的,2015年仅11个国家使用了UH试卷,为残疾学生提供了合理便利。此外,尽可能少地为残疾学生提供合理便利也反映出各国不愿将本国残疾学生的学习情况对外公布,担心残疾学生较低的测试结果暴露出本国全纳教育的弊端。[53]2013年,第36次PISA委员会集体会议指出,在测试题目设计层面尤其是提供合理便利方面,PISA做的还很有限,目前仅仅满足了一小部分残疾学生的特殊教育需要,[29]其深层次反映出的问题是各国残疾学生全纳教育质量不高,与其政策宣传有别,与国际全纳教育相关法案精神相违背,所以,利用测试题目这一不可接近性将这部分学生排除在外。

(三)测试结果报告层面

设想A是一名残疾学生,在测试目标人群筛选时没有被剔除掉,可以参加测试且UH试卷也满足了A的特殊教育需要,但遗憾地是在最后测试结果报告层面,A还是被剔除掉了。相较于普通学生参与PISA,A作为一名残疾学生能够通过层层筛选参加PISA,代表残疾学生这个群体发声,已实属不易。然而,在最后一环即PISA测试结果报告,A却没能发出声来,被普通学生代言了。上文已指出历次PISA结果的公布都会获得国际社会的高度关注,围绕PISA所形成的PISA效应更是产生了巨大的政策效果,深刻地影响着各国教育改革。然而,通览历次PISA官方结果报告,却鲜有提及残疾学生的,而各国基于PISA结果针对本国特殊教育所进行的专门改革几乎是没有的。PISA作为一项国际大型教育评价项目,允许残疾学生参与(尽管比例不是很高)但却又在结果报告环节将其搁置,其初衷似乎并不是为了使政策制定者重视残疾学生和与之相关的特殊教育。相反,PISA结果报告中与残疾学生相关的部分,却在向各国政策制定者传达一种“残疾学生应该被剔除”的信号。

目前,PISA中涉及残疾学生的主要报告如下:(1)PISA技术报告,与残疾学生相关的主要是该报告中第4章样本设计第二小节“PISA测试目标人群”。(2)PISA结果报告,提及残疾学生的主要是附录中各种残疾学生的剔除数目及其剔除比例,[55,56,57,58,59]而对残疾学生的参与情况,如参与测试学生的残疾类型、多少残疾学生使用了正常试卷、多少残疾学生使用了UH试卷等并没有给出一个详细的阐释。相关研究指出,PISA结果报告中之所以没有对残疾学生相关情况进行过多阐释,主要原因在于参与测试的各个学校。按照PISA相关规定,参与测试的各个学校有义务记录每个特殊教育需要学生的具体情况,并计入到PISA提供的学生跟踪记录表(Student Tracking Form)中。而现实是各个学校的统计并不是很完善,由于学校层面信息的不完善性,致使PISA很难在结果报告中给出一个详细的数据。[8]此外,学生跟踪记录表目前尚未对外公布,个人没有访问权限,这也使得PISA中残疾学生参与人数更为人们所关注。(3)相关学术组织对PISA中残疾学生的调研,其研究报告得到PISA官方认可,并以OECD的名义出版发表,比如芭拉芭拉教授团队的报告。在这三类报告中,除了第三类稍有提及残疾学生在PISA中的测试结果外,其他两类报告均未提及,且与残疾学生相关的部分都向外传递着一种“不符合测试目标人群”、“剔除标准”、“某某类型残疾学生剔除比例”的信号。

PISA允许残疾学生参与测试,但却没有履行报告其成绩的义务,这一方面说明允许残疾学生参与测试的目的不是为了检测残疾学生受教育情况进而提升其受教育质量,而是为了解决样本代表性的问题;另一方面也反映出各国残疾学生参与PISA的人数有限,试想一个国家只有10个左右的残疾学生参加了PISA,这个数据肯定是不能对外公布的。

三、PISA之问解答:中国经验

2017年,联合国教科文组织发表《确保教育的全纳性和公平性指导纲要》(A guide for ensuring inclusion and equity in education,简称《纲要》),指出“教育2030”目标之一便是为残疾学生提供公平且有质量保障的教育,经过各国不断的实践探索,将残疾学生安置到普通学校接受教育是一种有效的教育形式。[2]因此,《纲要》建议各国在今后教育改革中要逐渐将越来越多的残疾学生安置到普通学校接受教育,改革原有的隔离式特殊教育。从各国特殊教育改革实践来看,将越来越多的残疾学生安置到普通学校已成为各国教育改革的题中之义,如2018年欧盟特殊教育与全纳教育发展署(European Agency for Special Needs and Inclusive Education)的统计报告显示,截止到2016年,欧盟29国残疾学生在普通学校接受教育的占特殊教育学校在校生比例为92.02%~99.97%,平均比例为98.64%[62]我国最新数据显示,截止到2018年,随班就读在校生为32.91万人,占特殊教育在校生比例为49.41%,并且今后这一比例还会不断增长。在此背景下,一方面,普通学校根据残疾学生特点为其提供适合的教育,促进残疾学生身心健康发展;另一方面,不断变革原有的测试方式,为残疾学生参加校级、市级、省级乃至国家级的考试提供相关合理便利,最大限度地保证残疾学生参与各级各类 考试,科学地评价残疾学生学业成就,既是联合国《残疾人权利法案》一直倡导的,也是各国残疾人教育改革的主要议程之一。[63]

于此,笔者将以我国残疾学生参加国家考试,尤其是残疾学生参加高考的相关规定为例,主要从残疾学生参加考试的权利和为残疾学生提供合理便利两方面阐释我国在为残疾学生参加考试方面所作出的努力和有益尝试,进而为解决PISA之问提供相关意见与建议。

首先,根据我国相关规定,如《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国残疾人保障法》《关于深化考试招生制度改革的实施意见》《残疾人教育条例》《无障碍环境建设条例》《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定》等,在校残疾学生有权参加国家组织和实施的各级各类 考试,任何个人和组织不得干涉残疾学生参加国家考试的权利。在我国,残疾学生参与国家考试的权利已基本得到保障,只要残疾学生提出相关申请,各级各类 考试都允许残疾学生自由参加,并为其提供相关合理便利。就PISA而言,目前显然无法保证每一个符合条件的学生(包括残疾学生和普通学生)都有机会参与。但在第36次PISA委员会会议上制定的PISA未来六大发展目标中,其第四项和第六项目标都明确提出今后将要不断扩大参与测试的范围,尽可能多地保障符合条件的学生都有机会参与PISA。其中第六项目标专门针对残疾学生而设定,鼓励和支持参与国吸纳越来越多的符合条件的各类残疾学生参与PISA,为改善残疾学生教育提供有力支撑。[64]基于此,笔者认为,PISA在残疾学生参与方面可进行如下调整:(1)确保各国符合条件的残疾学生的参与比例。由于各国参与PISA的学生人数相差很大,因此无法设定一个统一的残疾学生参与人数值,进而让各国遵照执行。但是,PISA委员会可根据历次各国参与PISA的情况,设定一个残疾学生参与比例,如10%,各国在挑选目标学生时,将10%的比例留给残疾学生,进而保证各国残疾学生的参与比例。(2)降低残疾学生剔除比例。不可否认,由于残疾学生的特殊教育需要,一些残疾学生确实无法参与测试的,可以予以剔除。但就目前来看,剔除比例过高,导致残疾学生参与比例降低。如有研究者提出,可以降低剔除比例,分别将目前学校层面和学校内部层面的剔除比例由现在的2.5%降低至1%,尽可能地避免将残疾学生剔除出去。[65](3)重新界定和规范残疾的概念。无论是确定残疾学生参与比例还是降低残疾学生剔除率,都离不开对残疾概念的理解。目前各国对残疾的理解存有较大差异,这也是导致各国剔除率不一的重要原因。相关研究者指出,为有效指导各国将残疾学生纳入到PISA中来,建议PISA对残疾概念进行界定,最大限度地统一各国千差万别的残疾概念。

其次,依据残疾学生特殊教育需要,为其参加测试提供合理便利。上文已指出,2006年《残疾人权利公约》明确提出各国需要为残疾人接受教育提供合理便利。在我国,2015年4月21日教育部和残疾人联合会联合发布的《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定(暂行)》,明确提出从2015年高考开始,各级教育考试 机构需根据残疾考生的残疾情况和需要以及各地实际,对符合高考报名条件、通过报名资格审查的残疾人考生提供一种或几种必要条件和合理便利。尽管合理便利概念在我国法律文件中出现较晚,但为残疾人参加国家各类 考试提供合理便利的实践却早已有之。例如,盲人杨永江在2000年的律师资格考试和2002年的国家司法考试中,就得到了主办方提供的单独考场、监考老师口述试题、考生口答试题等合理便利;自2002年起,我国听力残疾考生参加硕士研究生入学考试可免外语听力测试;2014年,全国硕士研究生招生考试视力残疾考生单考单招在北京联合大学举行,为参加考试的残疾学生提供盲文试卷、大字号试卷、助视器等合理便利,同年6月的高考中,出现了我国首份高考盲文试卷。2017年1月11日,国务院修订通过了《残疾人教育条例》,其中第52条明确规定教育考试 机构和学校应为残疾学生参加国家考试提供必要的支持和合理便利。同年,教育部、中国残联出台《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定》,正式实施13项合理便利③,为残疾考生提供方便。不可否认,在为残疾人参加考试提供合理便利方面仍存在一些问题,但是已有的这些实践和有益尝试,为今后我国残疾人教育改革奠定了重要基础。基于此,笔者认为,作为具有重要国际影响力的PISA应为残疾学生参加测试提供多样化的合理便利,目前仅有的一项合理便利即UH试卷难以满足残疾学生的多样化需要。尤其需要指出的是,为残疾学生参加PISA提供合理便利并不会出现参与国所担心的情况,即影响测试学生的成绩、残疾学生占有优势以及影响测试结果的可比较性。相反,为残疾学生提供合理便利的目的在于通过测试正常的反映残疾学生的学业能力,为进一步改进其学业提供有效的反馈,这对残疾学生而言也是一种公平、理解和尊重。[66,67] 试想,如果让参加PISA的所有学生都使用盲文试卷,普通学生是否会有优势?能否反映普通学生的真实学业水平?对普通学生而言又是否公平?

最后,围绕残疾学生参与PISA的情况,PISA委员会应出台两份报告:一份关于残疾学生参与情况,一份关于残疾学生测试成绩。上文已多次指出,每次PISA结果公布后都会对国际教育界和各国教育产生巨大的影响,然而在这场空前的教育大讨论中,残疾学生却鲜有提及。相反,目前与残疾学生相关的PISA报告却在向国际教育界和各国教育政策制定者传达一种“剔除”、“不符合测试人群”的信号,这使得本已处于不利境地的残疾学生和与之相关的特殊教育更得不到应有的关注。基于此,考虑到残疾学生的特殊性,笔者认为PISA委员会应围绕残疾学生出台专门的报告,将各国残疾学生的在校学习情况公之于众,让国际教育界和各国教育政策制定者去关注残疾学生,关注残疾学生的学业成绩,进而为改善残疾学生的教育质量进行相应的调整。

四、结语:残疾学生为自己代言

残疾学生作为学生群体中的一员,与普通学生一起构成整个学生群体,缺少任何一方都不能称之为一个完整的学生群体。国际大型教育测试,如TIMSS、PISA与PIRLS等对残疾学生的剔除规定,导致某些国家的残疾学生参与人数为零或是个位数,这样的学生样本无法代表全体学生,因为残疾学生处于失声状态,被正常学生所代言。这种被代言直接导致本已处于不利地位的残疾学生变得更加不利,更为国际教育界和各国教育改革者所忽视。基于此,笔者认为,如若国际大型教育测试想保证学生样本的代表性,就必须将残疾学生这一群体包含进来,为其参加测试提供必要保障与合理便利,在这方面可以借鉴中国的相关经验。缺少残疾学生的学生样本是残缺不全的,让普通学生为残疾学生代言不利于残疾学生受教育情况的改善。任何其他主体都无权为残疾学生代言,残疾学生只能自己为自己代言。

参考文献:

[1] UNESCO. Inclusive Education:The way of the Future[R]. Salamanca:UNESCO,2008:1.

[2] [61]UNESCO. A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education[R]. Paris:UNESCO,2017:1,1.

[3] [16][27][49]Schuelka,M.. Excluding Students With Disabilities from the Culture of Achievement:The Case of the TIMSS,PIRLS,and PISA[J]. Journal of Education Policy,2013,28(2):216-230.

[4] Richardson,John,G.,Powell,J.. Comparing Special Education:Origins to Contemporary Paradoxes[M]. Stanford:Stanford University Press,2011:5.

[5] OECD. Beyond PISA 2015:A long-term Strategy of PISA[R]. Paris:OECD,2015:1.

[6] European Commission. Views of the European Network on Inclusive Education&Disability on the OECD Program[R]. Paris:OECD,2013:1.

[7] Rune,S.,Marjatta,T.. Can Special Education Make a Difference? Exploring the Differences of Special Educational Systems between Finland and Norway in Relation to the PISA Results[J]. Scandinavian Journal of Disability Research,2011,13(4):271-281.

[8] [60]Deluca,M.,Evans,P.. Participation and Performance of Students with Special Educational Needs(SEN)in the OECD Programme for International Student Assessment(PISA)[R]. London:University College London,2015:1.

[9] Gebhardt,M.,Salzer,C.,Mang,J.,Müller,K.,Prenzel,M.. Performance of Students with Special Educational Needs in Germany:Findings from PISA 2012[J]. Journal of Cognitive Education and Psychology,2015,14(3):343-356.

[10] Philip,D.. Parker,W.. Marsh,P.. Jerrim,G.,Theresa,D.. Inequity and Excellence in Academic Performance:Evidence From 27 Countries[J]. American Educational Research Journal,2018,55(4):836-858.

[11] Michal,R.,David,M.,Snait,A.. The Ability-track glass Ceiling of Israeli Schooling:Lessons from a Comparative Analysis of Israeli and Australian PISA 2012 Data[J]. International Journal of Inclusive Education,2018,22(2):192-214.

[12] Martin,C.. Educational Policies in the Face of Globalization:Whither the Nation State?[M]//Karen Mundy,Andy Green,Bob Lingard,Antoni Verger(eds). The handbook of global education policy.England:Wiley Blackwell,2016:27-42.

[13] Grek,S.. Governing by numbers:The PISAeffectin Europe[J]. Journal of Education Policy,2009,24(1):23-37.

[14] Ertl,H.. Educational Standards and the Changing Discourse on Education:the Reception and Consequences of the PISA Study in Germany[J]. Oxford Review of Education,2006,32:619-634.

[15] Waldow,F.. What PISA did and did not do:Germany after thePISA-shock[J]. European Educational Research Journal,2009,8(3):476-483.

[17] Department for Education. The importance of teaching:The schools white paper 2010[R]. London:Her Majesty's Stationery Office,2010:1.

[18] Sellar,S.,Lingard,B.. Looking East:Shanghai,PISA 2009 and the Reconstitution of Reference Societies in the Global Policy Field[J]. Comparative Education,2013,49:464-485.

[19] Tucker,M.(eds). Surpassing Shanghai:An Agenda for American Education Built on the World's Leading Systems[M]. Cambridge:Harvard Education Press,2011:1.

[20] Stobart,G.,Eggen,T.. High-stakes testing—Value,fairness and consequences[J]. Assessment in Education,2012,19(1):1-6.

[21] Sellar,S.,Thompson,G.,Rutkowski,D.. The global education race:Taking the measure of international testing[M]. Calgary:Brush Education Inc.,2017:75.

[22] [34]OECD. PISA 2003 Technical report[R]. Paris:OECD,2005:47-48,47-48.

[23] [35]OECD. PISA 2006 Technical report[R]. Paris:OECD,2009:65-66,65-66.

[24] [36]OECD. PISA 2009 Technical report[R]. Paris:OECD,2012:59-60,59-60.

[25] [37]OECD. PISA 2012 Technical report[R]. Paris:OECD,2014:67-68,67-68.

[26] [38]OECD. PISA 2015 Technical report[R]. Paris:OECD,2017:67-68,67-68.

[28] Hehir,T.. New directions in special education:Eliminating ableism in policy and practice[M].Cambridge:Harvard Education Press,2005:106.

[29] [54]OECD. Technical paper:Beyond PISA 2015:A longer-term strategy of PISA[R]. Paris:OECD,2013.

[30] OECD. Students with Disabilities,Learning Difficulties and Disadvantages:Policies,Statistics and Indicators[R]. Paris:OECD,2007:177-200.

[31] OECD. Students with Disabilities,Learning Difficulties and Disadvantages in the Baltic States,South Eastern Europe and Malta:Educational Policies and Indicators[R]. Paris:OECD,2009:127-158.

[32] Bradshaw,J,,Ager,R.,Burge,B.,Wheater,R.. PISA 2009:Achievement of 15-year-olds in England[R]. Slough:NFER,2010:1.

[33] Emma,S.,Graeme,D.. Special educational needs,disability and school accountability:an international perspective[J]. International Journal of Inclusive Education,2014,18(5):443-458,

[39] [40][43]Bernadetta,B.. Trends in exclusion rates for students with special educational needs within PISA[J]. Oxford Review of Education,2018,44(5):633-650.

[41] OECD. NPM Manual PISA 2012—National Project Manager's Manual for the PISA 2012 Survey[R]. Paris:OECD,2011:1.

[42] Bernadetta,B.. Requirements/Accommodations for Special Educational Needs within large international surveys and studies,Researcher in Centre for International Comparisons,National Foundation for Educational Research[R]. London:National Foundation for Educational Research,2018:1.

[44] Eden,S.,Bezer,M.. Three-dimensions vs two-dimensions intervention programs:The effect on the mediation level and behavioral aspects of children with intellectual disability[J]. European Journal of Special Needs Education,2011,26(3):337-353.

[45] Prais,S.. Cautions on OECD'S Recent Educational Survey(PISA)[J]. Oxford Review of Education,2003,29(2):139-163.

[46] Raymond,A.. Response toCautions on OECD's Recent Educational Survey(PISA)[J]. Oxford Review of Education,2003,29(3):377-389.

[47] Prais,S.. Cautions on OECD's recent educational survey(PISA):rejoinder to OECD's response[J]. Oxford Review of Education,2004,30(4):569-573.

[48] OECD. PISA 2003 Main Study National Project Manager's Manual:NPM Manual[R]. Paris:OECD,2003:1.

[50] Tandi,C.. International mathematics tests and pupils with special educational needs[J]. British Journal of Special Education,2007,34(3):154-161.

[51] Strategic Development Group(OECD). Improving access to PISA for students with a disability or other special educational need:Outcomes of a survey in participating countries[R]. Paris:OECD,2010:1.

[52] Strategic Development Group(OECD). Improving access to PISA for students with a disability or other special educational need[R]. Paris:OECD,2011:1.

[53] Barbara,W.,Preethy,S.,Marcella,D.,Peter,E.. Students with special educational needs within PISA[J]. Assessment in Education:Principles,Policy&Practice,2018,1:386-396.

[55] OECD. PISA 2003 results:Learning for Tomorrow's World[R]. Paris:OECD,2004:320-358.

[56] OECD. PISA 2006 results:Science Competencies for Tomorrow's World(Volume I)[R]. Paris:OECD,2007:347-358.

[57] OECD. PISA 2009 results:What Students Know and Can Do(Volume I)[R]. Paris:OECD,2010:171-176.

[58] OECD. PISA 2012 results:What students know and can do(Volume I)[R]. Paris:OECD,2014:67-68.

[59] OECD. PISA 2015 results:What students know and can do(Volume I)[R]. Paris:OECD,2016:288-293.

[62] European Agency for Special Needs and Inclusive Education. European Agency Statistics on Inclusive Education:2016 Dataset Cross-Country Report[R]. Odense:Denmark,2018:1.

[63] Harrison,R.,et al. Educational accommodations for students with behavioral challenges:A systematic review of the literature[J]. Review of Educational Research,2013,83(4):551-597.

[64] OECD. Technical paper:Beyond PISA 2015:A longer-term strategy of PISA[R]. Paris:OECD,2013:1.

[65] OECD/European Communities. Students with Disabilities,Learning Difficulties and Disadvantages in the Baltic States,South Eastern Europe and Malta[R]. Paris:OECD,2009:1.

[66] Koretz,D.. Measuring up:What Educational Testing really tells us[M]. Cambridge:Harvard University Press,2008:93.

[67] Lang,C.,Elliot,S.,Bolt,D.,Kratochwill,T.. The Effects of Testing Accommodations on Students'Performances and Reactions to Testing[J]. School of Psychology Quarterly,2008,23(1):107-124.

注释:

①芭拉芭拉教授提供的信息,具体原因未说明。

②(1)UH是法语Une Heure的简称,意指“一小时”。

③(1)这13项合理便利为:(1)提供现行盲文试卷;(2)提供大字号试卷;(3)免除外语听力考试;(4)优先进入考点、考场;(5)设立环境整洁安静、采光适宜、便于出入的单独标准化考场,配单独的外语听力播放设备;(6)考点、考场配备专门的工作人员(如引导辅助人员、手语翻译人员等)予以协助;(7)考点、考场设置文字指示标识、交流板等;(8)考点提供能够完成考试所需、数量充足的盲文纸和普通白纸;(9)允许视力残疾考生携带答题所需的盲文笔、盲文手写板、盲文作图工具、橡胶垫、无存储功能的盲文打字机、台灯、光学放大镜、盲杖等辅助器具或设备;(10)允许听力残疾考生携带助听器、人工耳蜗等助听辅听设备;(11)允许行动不便的残疾考生使用轮椅、拐杖,有特殊需要的残疾考生可以自带特殊桌椅参加考试;(12)适当延长考试时间;(13)其他必要且能够提供的合理便利。